【健康経営の取り組み方ガイド】成功させる3つのポイント。具体例でわかりやすく解説

「健康経営®(※)」はやったほうがいいとは思っていても、実際に何から始めればよいのか迷う企業は少なくありません。制度やメリットは知っていても、成功事例や具体的な進め方が見えないと一歩が踏み出しづらいものです。

近年、SDGsやESG投資など、株主資本主義から、公益資本主義への転換の流れを受けて、人的資本としての従業員への投資を通じて、企業の持続性を高めていく経営が認識されるようになってきました。2023年度からはプライム市場において、有価証券報告書への人的資本投資に関する記載が義務化されることになるなどの社会状況も変化しています。これを受けて、特に、上場企業においては、ステークホルダーとしての従業員への健康投資を積極的に行い、健康経営資本を構築することが、当たり前の経営として求められるようになってきました。

経済産業省では、2013年から健康経営に取り組む企業を、健康経営銘柄、健康経営優良法人として認定し顕彰する制度を推進しています。顕彰制度の認定を受けることで、企業の持続的な成長と発展に貢献することが期待されています。

こうした状況を受けて、企業の経営企画部門や人事部門では、「健康経営に取り組むとどのようなメリットがあるのか」「認定を受けるために何から取り組めばよいのか」ということについて関心を持つ方もいるのではないでしょうか。

この記事では、健康経営が求められる背景や取り組むメリット、認定を受けるための取り組みについて解説します。

※「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

この記事を読んでいるあなたにおすすめ

- お役立ち記事 |職場における健康づくりの重要性。事例から学ぶ健康経営の取り組み

- お役立ち記事 |健康経営に取り組む5つのメリット。注意点や好事例も併せて解説

- サービス資料 |スマートActionサービスのご案内

目次[非表示]

- 1.健康経営とは?

- 2.健康経営が求められる背景

- 3.企業が健康経営に取り組むメリット

- 4.健康経営優良法人認定制度について

- 5.健康経営優良法人認定制度の認定を目指すための取り組み

- 5.1.①経営理念・方針の策定

- 5.2.②組織体制の構築

- 5.3.③制度・施策の実行

- 5.4.④評価・改善の実施

- 5.5.⑤法令遵守・リスクマネジメント

- 6.健康経営の取り組みを成功させる3つのポイント

- 7.中小企業の健康経営の始め方

- 8.健康経営の取り組み具体例

- 8.1.①定期健診受診率(実質100%)

- 8.2.②再検査・精密検査の受診促進

- 8.3.③運動機会の促進

- 8.4.④メンタルヘルス対策

- 8.5.⑤社内コミュニケーションの促進

- 9.企業の健康経営取り組み事例3選

- 9.1.①東急住宅リース株式会社

- 9.2.②伊藤忠連合健康保険組合

- 9.3.③大同生命保険株式会社

- 10.ルネサンスの具体的な取り組み「ルネサンス健康経営」

- 11.まとめ

健康経営とは?

健康経営®とは、特定非営利活動法人 健康経営研究会が提唱する概念であり、「従業員の健康を重要な経営資源と捉え、戦略的に健康への投資を行う経営手法」です。これは単なる福利厚生の延長ではなく、企業の生産性向上・人材の定着・企業価値の向上といった中長期的成果につながる、戦略的な取り組みです。

たとえば、以下のような効果が期待されています。

- プレゼンティーズム・アブセンティーズムの改善

- ワークエンゲージメントの向上

- 医療費の適正化や離職率の低減

- 企業のブランド力強化と採用競争力向上

健康経営が求められる背景

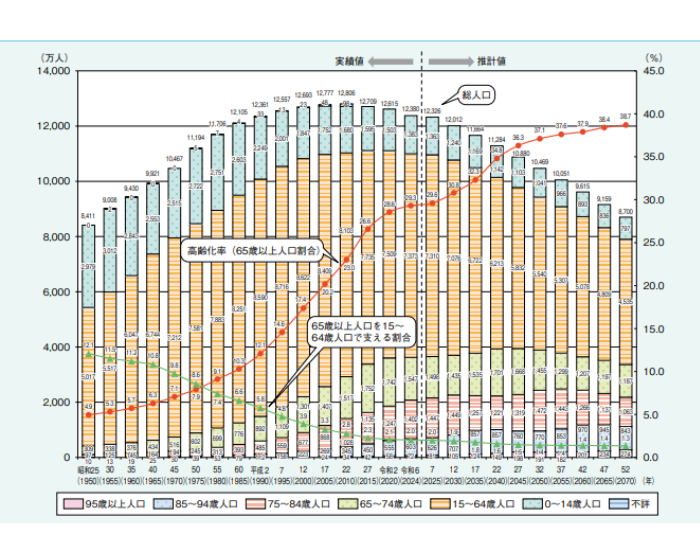

健康経営の取り組みが重要視されている背景には、日本の少子化による、働く人の高年齢化と労働力人口の低下、そして人生100年時代の到来による働く人の価値観や、今後進む雇用の流動化など、予見可能な社会情勢の変化のなかで、企業の持続可能な経営基盤が求められていることが挙げられます。

日本の総人口は少子化の影響によって減少傾向にあり、2021年10月1日時点の人口動態統計によると、高齢化率(高齢者の人口比率)は29.8%となっています。また、2065年の未来の日本の推定人口は、今よりも30%以上減少し、8,800万人になることが予見されています。

▼高齢化の推移と将来推計

画像引用元:内閣府『令和7年版高齢社会白書』

高齢化は今後も進み、2036年には33.3%にまで高齢化率が上昇して、3人に1人が65歳以上になると推計されています。その結果として、年金の受給年齢の引き上げなどの社会保障制度の課題と相まって、政府からの要請により、再雇用や定年制度を見直す企業が増えてきています。

このような状況においては、高年齢従業員の健康問題が直接的な企業の経営リスクにもつながります。このことから、従業員への健康投資の促進を通じて企業の持続性を担保するとともに、健康寿命の延伸を通じて、生涯現役社会を実現することで、社会保障制度そのものの維持を図ることが国策としても重要なテーマです。

このように、従業員は企業の持続的な成長と発展のために欠かせない源泉であることから、「人という資源を資本化し、企業が成長することで、社会の発展に寄与する」“健康経営”への注目が高まってきました。

また、健康経営の取り組みは、2023年度から上場企業に義務付けられた有価証券報告書への人的資本投資の外部開示と相まって、従業員の健康投資による便益(ベネフィット)を社外に積極的に示すことも求められるようになってきています。

出典:経済産業省『健康経営の推進について』『人的資本経営の実現に向けた検討会 報告書 ~ 人材版伊藤レポート2.0~』/内閣府『令和4年版高齢社会白書』

企業が健康経営に取り組むメリット

企業の健康経営は、従業員を資本として捉えている人的資本経営の基盤であり、長期的な企業価値向上を高めるための投資です。主なメリットは5つあります。

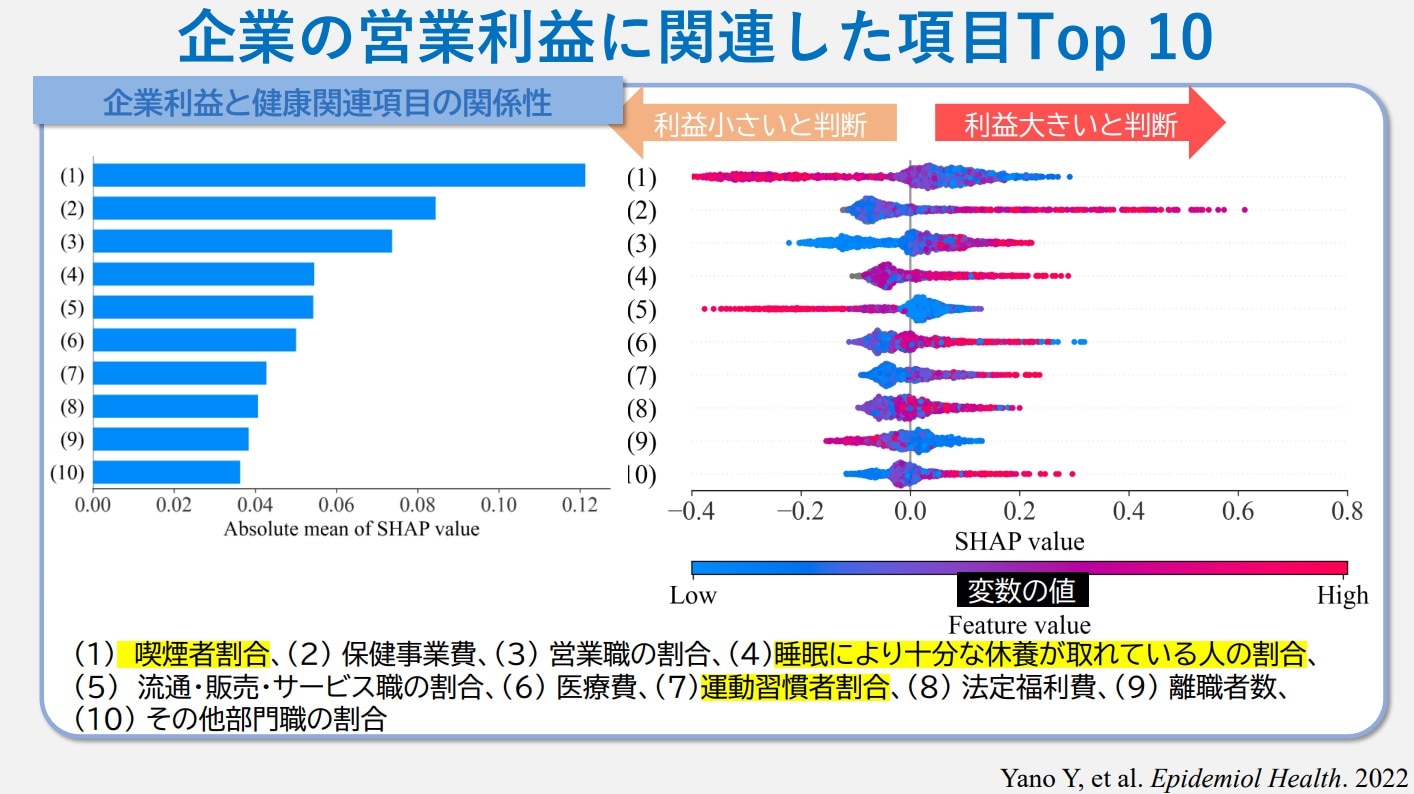

①企業利益に関係:喫煙・睡眠・運動習慣等、従業員の健康習慣などが営業利益と関連していると言えます。

▼健康経営と企業の業績の関連性

画像引用元:経済産業省 第8回 健康投資ワーキンググループ 参考資料2 滋賀医科大学矢野教授提出資料『健康経営と企業の業績の関連性』

②生産性の向上:心身の健康が集中力や業務効率を高め、結果としてミスの減少や業績の安定化に繋がります。

③企業イメージの向上:従業員を大切な資本として捉え心身ともに健康で働きやすい環境を整えることは、取引先や求職者へのポジティブな印象に繋がると考えられます。企業イメージが向上すると、優秀な人材の獲得、人材の定着化にも貢献します。

④離職リスクの低減:健康管理に積極的な企業ほど離職率が低い傾向が見られ、安定した組織運営を支えます。

⑤公共調達での加点評価:「健康経営優良法人」に認定されると、地域における公共調達の加点評価を受けられることがあります。

健康経営に取り組むメリットについては、こちらの記事で詳しく解説しています。あわせてご確認ください。

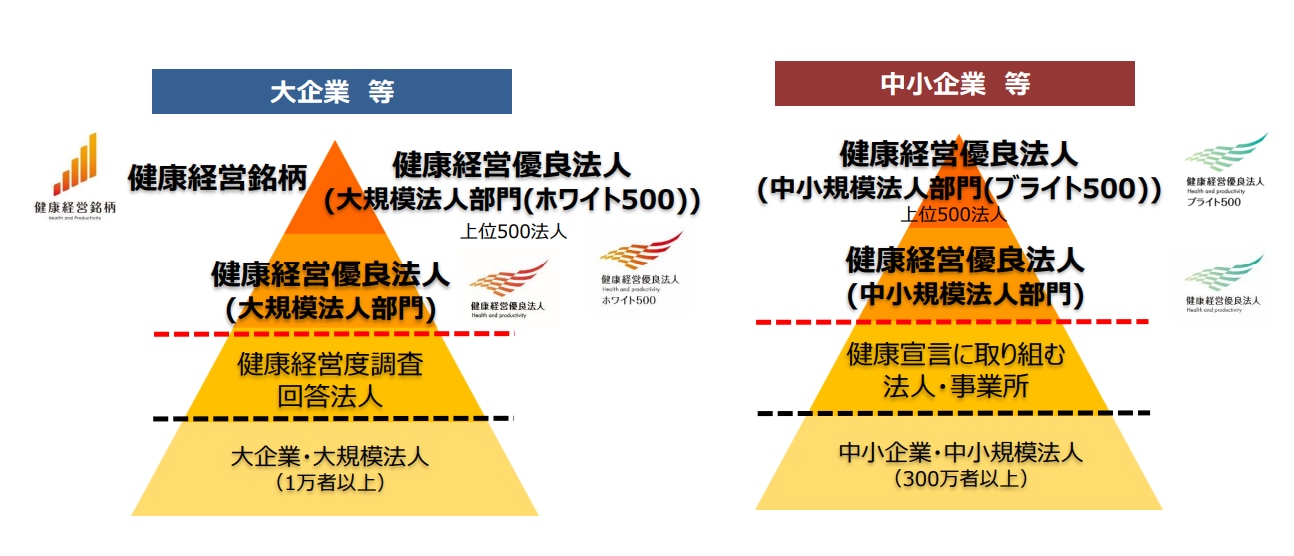

健康経営優良法人認定制度について

経済産業省では、優良な健康経営に取り組む企業を見える化することを通じて、社会的評価を受けられる環境を整備するために、大企業のみならず、中小企業に対する顕彰制度を推進しています。

▼健康経営優良法人認定制度

画像引用元:経済産業省『健康経営の推進について』

認定を受けることで、従業員やサプライチェーンなどのステークホルダーからの評価が高まり、金融機関や自治体などから、さまざまなインセンティブを受けられます。

申請・認定企業は年々増加しており、7回目となる2023年度では、大規模法人部門が2,676法人、中小規模法人部門が14,012法人の認定を受けています。

出典:経済産業省『健康経営優良法人認定制度』『健康経営の推進について』

健康経営優良法人認定制度の認定を目指すための取り組み

顕彰制度の認定を受けるには、認定要件として定められた取り組みを実施することが必要です。大規模法人部門と中小規模法人部門では認定要件の必須項目が異なりますが、ここでは、経済産業省が示す5つの健康経営のフレームワークについて解説します。

また、こちらの記事では、初めて健康経営優良法人の申請を行うご担当者に向けて、「制度の全体像」から「申請の進め方」「成功のポイント」までを、わかりやすく解説します。あわせてご確認ください。

①経営理念・方針の策定

健康経営を実践するにあたっては、経営層が中心となって経営戦略として健康投資を推進することで、現場の管理者が基点となって従業員に対して目的・意識を共有して、企業文化を醸成していくことが必須です。

そのためには、最初に健康戦略を策定して、「なぜ、わが社が健康経営に取り組むのか」ということについて、理念や方針を通じて明文化したうえで社内外への発信を行うことが最重要となります。

②組織体制の構築

健康経営の理念を浸透させて、取り組みを定着化させるためには、社内の関係部門はもちろんのこと、労働組合や健康保険組合などとの連携による組織体制を構築することが必要となります。経営者と現場の管理監督者との合意形成や意思決定を推進するための健康経営推進担当者の存在が不可欠です。

具体的には、CHO(健康最高責任者)など、経営者自らが健康経営の責任者として旗振りを行うことも大切です。また、推進部門と合わせて、労働組合や健康保険組合を巻き込んだ健康経営推進委員会などの設置とともに、経営会議などでのモニタリング体制を定めることも必要となります。さらに、産業医・保健師などの事業場内資源と、健康経営サポート企業などの事業場外資源が連携できる体制の構築も必要です。

③制度・施策の実行

企業としての在りたい姿(To Be)と、従業員の健康課題(As Is)とのギャップを把握したうえで、各企業が経営戦略として最優先するテーマを設定し、そのテーマに対する重点対象者への健康保持・増進に向けた具体的な施策を検討・実行します。

▼制度・施策の進め方

(1) 従業員の健康状態を把握する(健康情報の利活用)

健康経営を実践する上では、前提として、企業として目指す方向性に向けて、自社の従業員の健康上の課題を把握することが必要となります。そこで、企業自身や健保組合等の保険者が保有する従業員データを整理し、これを活用することが望まれます。データの活用においては、新しく何らかの情報を集めることよりも、まずは企業が既に持っているデータから検証していくことも重要です。

(2) 計画(成果目標)を立てる

自社の健康課題を価値創造に転換するための健康経営事業を計画するとともに、取組成果の評価と計画の改善を効果的に行うことができるように、あらかじめ評価指標を設定し、成果の目標を立てる必要があります。この際、可能な限り定量的指標を用いることで、事業後の施策の評価及びその改善策が具体化できることが大切です。

(3) 施策を実行する

策定した計画に沿い、施策を実行していきます。例えば、従業員個人の生活習慣に問題があれば、健康リテラシーの向上を目的に、生活習慣改善のモチベーションを向上させる取組や行動変容を促進する取組を実施することが必要となります。その際には、従業員一人ひとりへのアプローチだけではなく、組織としての取り組みを通じて、生活習慣の改善を促すことや、健康に関する情報提供や運動機会の提供といった活動を通じて、企業全体風土そのものを改善し、全社としての意識向上を図ることなどが考えられます。

しかし、自社の通常業務と併行して健康経営のための取り組みを策定・実施するには、担当者と従業員の両方に負担がかかる可能性があります。現場の負担を抑えつつ、効果が期待できる健康経営の取り組みを実施するには、外部の支援サービスを活用することも一つの方法です。健康経営に取り組むサービスの選び方、ルネサンスが提供している健康支援サービスについてはこちらの記事で紹介しています。あわせてご覧ください。

出典:経済産業省『企業の「健康経営」ガイドブック~連携・協働による健康づくりのススメ~(改訂第1版)』を参考に一部内容を改変

④評価・改善の実施

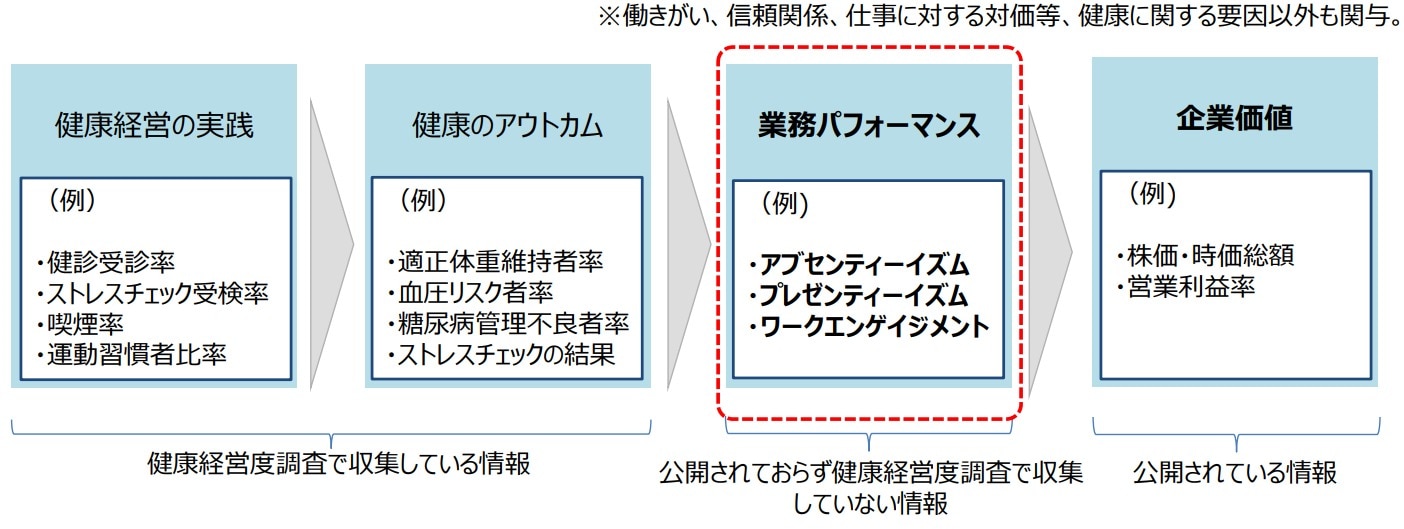

健康経営に関する投資に対して、具体的な便益(ベネフィット)が得られたのかを検証する必要があります。

健康経営優良法人認定制度も、2014年の実施から10年が経過し、多くの企業が経年で取り組むことになったことで、「何に取り組んだのか」という、施策の量以上に、「どんな成果が得られたのか」という施策の効果に、評価加点のウェイトが置かれるようになってきました。

また、取り組みの評価については、従業員の施策への参加率などのアウトプットから施策の改善率などのアウトカム評価が必要となります。さらには、『アブセンティーイズム(※1)』や『プレゼンティーイズム(※2)』、『ワークエンゲイジメント(※3)』といった業務パフォーマンスに関する指標を中心にPDCAサイクルを回していくことが求められるようになります。

▼健康経営の効果が現れるフロー

画像引用元:経済産業省『健康経営の推進について』

※1・・・アブセンティーイズムとは、傷病による欠勤のこと。

※2・・・プレゼンティーイズムとは、出勤はしているものの、健康上の問題によって完全な業務パフォーマンスが出せない状況のこと。

※3・・・ワークエンゲイジメントとは、仕事へのポジティブで充実した心理状態のこと。

プレゼンティーイズムについての基礎知識と測定方法、測定するメリットなどについては、こちらの記事で詳しく解説しています。あわせてご確認ください。

⑤法令遵守・リスクマネジメント

健康経営優良法人認定制度の認定を受けるには、法令遵守とリスクマネジメントに取り組んでいることが前提となります。

健康経営の基盤として、法令遵守は非常に重要です。法令遵守には、労働安全衛生法、労働基準法、労働契約法などの労働関連法が該当します。これらの法令を遵守することで、労働者の安全と健康を確保し、企業のリスクを軽減することができます。

また、安全配慮義務の観点から取り組むリスクマネジメントへの対応は、予防措置や対策の実施によって労働者の健康リスクを最小限に抑えることを目指します。こうした取り組みは、従業員へのマネジメント上の責任を果たすだけでなく、民法上の訴訟リスクを回避するためにも重要です。

最終的には、これらの取り組みにより、従業員の健康と安全を確保するとともに、組織全体での働きやすい環境づくりを推進することができます。結果的に企業の生産性や従業員の満足度も向上する効果が期待できます。

健康経営の取り組みを成功させる3つのポイント

健康経営を効果的に進めるには、単に施策を導入するだけでなく、従業員の意識や行動変容、そして経営層を巻き込み、戦略的に推進することが重要です。ここでは、取り組みを定着・成功させるための3つのポイントを紹介します。

①従業員の健康リテラシーと自主性を高める

健康経営を推進するうえで最も大切なのは、従業員一人ひとりが「自分の健康を守る主体」であるという意識を持つことです。健康課題への理解が浅い状態では、施策を実施しても参加が進まなかったり、形骸化してしまうケースがあります。そのため、セミナーや社内発信を通じて健康リテラシー(健康に関する知識・判断力)を高め、自主的な参加を促す仕組みづくりが効果的ですより具体的な方法は、こちらの記事でも紹介しています。

②参加ハードルを下げ、従業員目線で考える

健康経営の施策に対しては、忙しさや心理的な抵抗から参加をためらう従業員も少なくありません。そのため、楽しみながら自然と行動が変わる仕掛けを設計することが大切です。たとえば、チーム対抗のウォーキングイベントや、ゲーミフィケーション要素を取り入れた健康アプリなどが有効です。厚生労働省も「職場における心とからだの健康づくりのための手引き」にて、参加しやすい環境づくりの重要性を指摘しています。

出典:厚生労働省『職場における心とからだの健康づくりのための手引き』

③経営層を巻き込み、戦略的に推進する

健康経営を組織文化として根付かせるには、経営層の理解とリーダーシップが欠かせません。トップが自ら取り組みを呼びかけたり、部門ごとの目標を共有したりすることで、従業員のモチベーションが高まります。さらに、経営層と共通の方向性を持つために「健康経営戦略マップ」を作成し、経営課題と健康施策の関係を明確にしておくと効果的です。戦略マップの作り方や活用事例については、こちらの記事で詳しく解説しています。

中小企業の健康経営の始め方

健康経営は、中小企業にとって人材確保・定着や生産性向上につながる重要な経営戦略です。

健康経営優良法人認定制度には「中小規模法人部門」が設けられており、企業規模に応じた取り組みが評価される仕組みとなっています。

中小企業の健康経営は、最初から大がかりな制度や多額の投資を行う必要はありません。

自社の規模や人員体制に合わせて、できることから無理なく始めることがポイントです。

健康診断の受診率向上や再検査の受診フォロー、ストレスチェックを活用した職場環境の見直し、短時間でできる運動機会の提供、健康情報の社内共有などは、比較的取り組みやすい施策です。

こうした取り組みを継続することで、従業員の健康意識が高まり、働きやすさや生産性の向上につながっていきます。

さらに、健康経営を継続・高度化する中で、対外的な信頼性を高める手段として活用されているのが健康経営優良法人認定制度です。

中でも「ブライト500」や「ネクストブライト1000」は、中小企業が目標としやすい認定として注目されています。

ブライト500の制度概要や認定メリット、取得までの流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。

併せて読みたい記事はこちら。

健康経営の取り組み具体例

健康経営優良法人認定要件より、積極的に取り組むことで企業にとって更なるメリットが期待できる項目を中心にご紹介します。

①定期健診受診率(実質100%)

例えば、従業員が安心して健康診断を受けられるよう、就業時間内の受診を

許可しましょう。未受診者には個別に声かけや案内を行い、受診しやすい雰

囲気づくりが大切です。

②再検査・精密検査の受診促進

定期検診を「受けるだけ」にならないように、健康診断の結果、再検査や精密検査が必要になった従業員には、早期発見・早期治療をサポートすることが、従業員の安心につながります。

③運動機会の促進

休憩時間や始業前後にできる簡単なストレッチや体操を推奨しましょう。動画やポスターで紹介したり、定期的な実施時間を設けたりするのも良いでしょう。

④メンタルヘルス対策

定期的にストレスチェックを実施し、その結果を分析して職場環境の改善に役立てましょう。ストレス軽減のための研修やワークショップの開催なども有効です。

メンタルヘルスに関する記事はこちらから

⑤社内コミュニケーションの促進

従業員間の円滑なコミュニケーションは、チームワークを高め、心理的な安心感を生み出し、ひいては組織全体の活性化に繋がります。健康経営優良法人認定においても、積極的に取り組むことで更なるメリットが期待できる重要な要素です。

健康経営の取り組みは、小さな一歩から始めることができます。まずは、従業員の健康課題を把握し、ご紹介した具体例を参考に無理のない範囲で自社の状況に合わせてカスタマイズしながら、できることから取り組んでみましょう。

ルネサンスの健康経営に関するサービス・お役立ち資料はこちらから

企業の健康経営取り組み事例3選

①東急住宅リース株式会社

東急住宅リース株式会社様は、健康意識が低い社員にもアプローチできる「楽しさ」を重視した健康施策を実施しています。特に「カラダ測定会」を通じて、社員の主体的な行動変容を促しているのが特徴です。

【主な取組み】

- 社員が気軽に参加できる「カラダ測定会」を実施し、体力や健康状態を“見える化”

- 測定結果をもとに生活習慣改善への意欲を高める仕掛けを導入

- 参加者の99%が「気づきがあった」と回答し、行動変容のきっかけに

- 過去データとの比較で継続参加を促進し、社内風土の醸成にも寄与

- 健康教育コンテンツ配信やミニイベントを組み合わせ、一次予防の推進

同社では「健康増進×楽しさ」の両立を掲げ、単なる福利厚生ではなく、長期的に健康経営を根付かせる施策を展開しています。こうした“楽しく継続できる仕組み”が、社員のモチベーションと健康意識の向上につながっています。

参照:株式会社ルネサンス|東急住宅リース株式会社様 導入事例

②伊藤忠連合健康保険組合

伊藤忠連合健康保険組合様は、約5万5千人の従業員を対象に、日常生活のスタイルを大きく変えず「隙間時間」に「楽しく」取り組める肥満解消プログラムを開発しました。特定保健指導に頼らないアプローチで、ゼロから共創した施策が成果を上げています。

【主な取組み】

- 40歳以上・BMI25以上27未満の約1,300名を対象に、短時間運動と食事改善を組み合わせたプログラムを実施

- 人気インストラクターによるLIVEセミナーや5分間運動、糖質・塩分控えめの冷凍弁当提供で継続を支援

- 記録用「イケてるからだづくりダイアリー」を作成し、可視化と家族の声かけで行動継続を促進

- 「ダイエット」ではなく「Tシャツの似合うからだづくり」と表現し、ポジティブな参加動機を喚起

- コンビニ食の選び方ガイドなど、実生活に直結する補足資料も配布

同組合は、今後は若年層への展開やロコモ対策・禁煙対策にも注力し、国の方針や組合課題に沿った効果的な健康施策を進めていく予定です。

参照:株式会社ルネサンス|伊藤忠連合健康保険組合様 導入事例

③大同生命保険株式会社

大同生命保険株式会社様は「想う心とつながる力で 中小企業とともに 未来を創る」を企業理念に掲げ、中小企業約37万社のお客さまの健康経営や課題解決を支援しています。2016年からは中小企業の健康課題解決を目的とした「DAIDO KENCO アクション」を展開し、2017年には健康経営実践ツール「KENCO SUPPORT PROGRAM(KSP)」を開発・提供。現在、全国4万社以上が利用しています。

同社では、KSPのメニューの一つとして「RENAISSANCE Online Livestream®(ROL)」を導入し、従業員と経営者の運動不足解消と運動習慣の定着を図っています。

【主な取組み】

- KSPアプリ・Webサイトから直接ROLの予約・受講が可能なシームレスな仕組みを構築。

- 月間3,000本のライブ・ビデオレッスンを提供し、利用者の幅広いニーズに対応。

- 経営者にも人気のゴルフトレーニングや、業務の合間にできるストレッチなど多彩なプログラムを展開。

- 海外出張中でも参加できる24時間対応レッスンを用意。

- 自社従業員もROLを積極的に利用し、その実体験を顧客企業に紹介して導入促進。

同社では利用者の利便性を重視したシステム連携と多彩なプログラムを展開しており、無理なく運動習慣を定着させているのが特徴的です。強制することなく継続できる環境づくりによって、健康経営の成果も得やすくなるでしょう。

ルネサンスの具体的な取り組み「ルネサンス健康経営」

ルネサンスでは「ルネサンス健康経営宣言」を掲げ社長自らがCHO(健康最高責任者)として健康経営の推進を行っています。 具体的な取り組みとして、本社で社員インストラクターによる運動プログラム「スポーツ倶楽部活動」を実施し、社長や他の経営層も積極的に参加し、従業員が参加しやすい環境整備につとめています。コロナ禍以降はオンライン配信も導入し、地方社員も参加可能に。年1回の体力測定にも経営層が参加し、社長は実年齢マイナス24歳を記録。経営層の率先した姿勢が従業員の健康意識を高め、部署を超えた交流と健康改善活動を促進しています。

まとめ

この記事では、健康経営への取り組み方について以下の内容を解説しました。

- 健康経営が求められる背景

- 企業が健康経営に取り組むメリット

- 健康経営優良法人認定制度について

- 中小企業の健康経営の始め方

- 健康経営優良法人認定制度の認定を目指すための取り組み

健康経営に取り組むことは、従業員の健康問題を起因とするコストの改善のみならず、エンゲージメント向上をはじめ、組織の活性化による生産性向上や、優秀な人材の獲得、定着率の向上につながります。

また、健康経営優良法人認定制度のベースとなる健康経営度調査への参加を通じて、社内の取り組みについて外部評価(フィードバック)を受けることで、自社のポジションを客観的に評価できるようになり、さらなる健康経営の質の向上につながります。ほかにも、社外からの評価を社内に積極的に還元することで、従業員からの信頼の獲得につなげていくことも非常に大切なポイントです。

ぜひ、健康経営度調査に申請する際には、健康経営優良法人の認定をただ受けること自体を目的にするのではなく、認定を受けたことが、従業員にとって、自社に働くことが誇らしいと思えるような、インナーコミュニケーションの工夫についてもご検討いただきたいと思います。

ルネサンスの『健康経営ソリューション』では、健康経営優良法人認定制度の評価項目に対応したプログラムやサービスを提供しております。企業における健康経営の取り組みをサポートすることが可能です。

詳しくは、こちらをご確認ください。

また、健康経営にお役立ていただける資料をこちらからダウンロードしていただけます。ぜひご活用ください。