【健康経営】目標設定のポイントと生活習慣病の予防対策

生活習慣病は、運動不足や食生活の乱れ、喫煙などの生活習慣によって引き起こされます。健康を阻害する最大の要因であり、仕事のパフォーマンスにも影響を与えます。

企業が健康経営を推進するうえで、従業員の生活習慣病を予防するためには、従業員自身が適切な目標設定のもと取組むことができるよう、サポートすることが大切です。

しかし、健康経営の担当者のなかには「目標設定する際のポイントを知りたい」「どのような予防策があるのか分からない」と疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。

この記事では、目標設定のポイントと生活習慣病の予防対策について解説します。

なお、メタボリックシンドロームの予防・改善に役立つ『カラダかわるセミナー』の体験レポートも併せてご覧ください。

その他、おすすめの関連記事はこちら

- お役立ち記事 | 健康経営に健康管理アプリを導入するメリットをポイントを解説

- お役立ち記事 |【福利厚生】スポーツクラブと法人契約を結ぶメリットと留意点

目次[非表示]

- 1.目標設定のポイント

- 2.生活習慣病の予防対策と目標設定

- 2.1.①身体活動

- 2.2.②食生活

- 2.3.③たばこ

- 2.4.④健康に配慮した飲酒のすすめ

- 2.5.⑤睡眠

- 3.まとめ

目標設定のポイント

生活習慣病の予防対策に取組む前に、目標設定をすることが重要です。目標設定をする際は“SMART”を意識します。

SMARTとは、下記の単語の頭文字を取った言葉です。

- Specific(具体的に)

- Measurable(計測できる)

- Attainable(達成可能な)

- Realistic(現実的な)

- Time-Oriented(期限が明確)

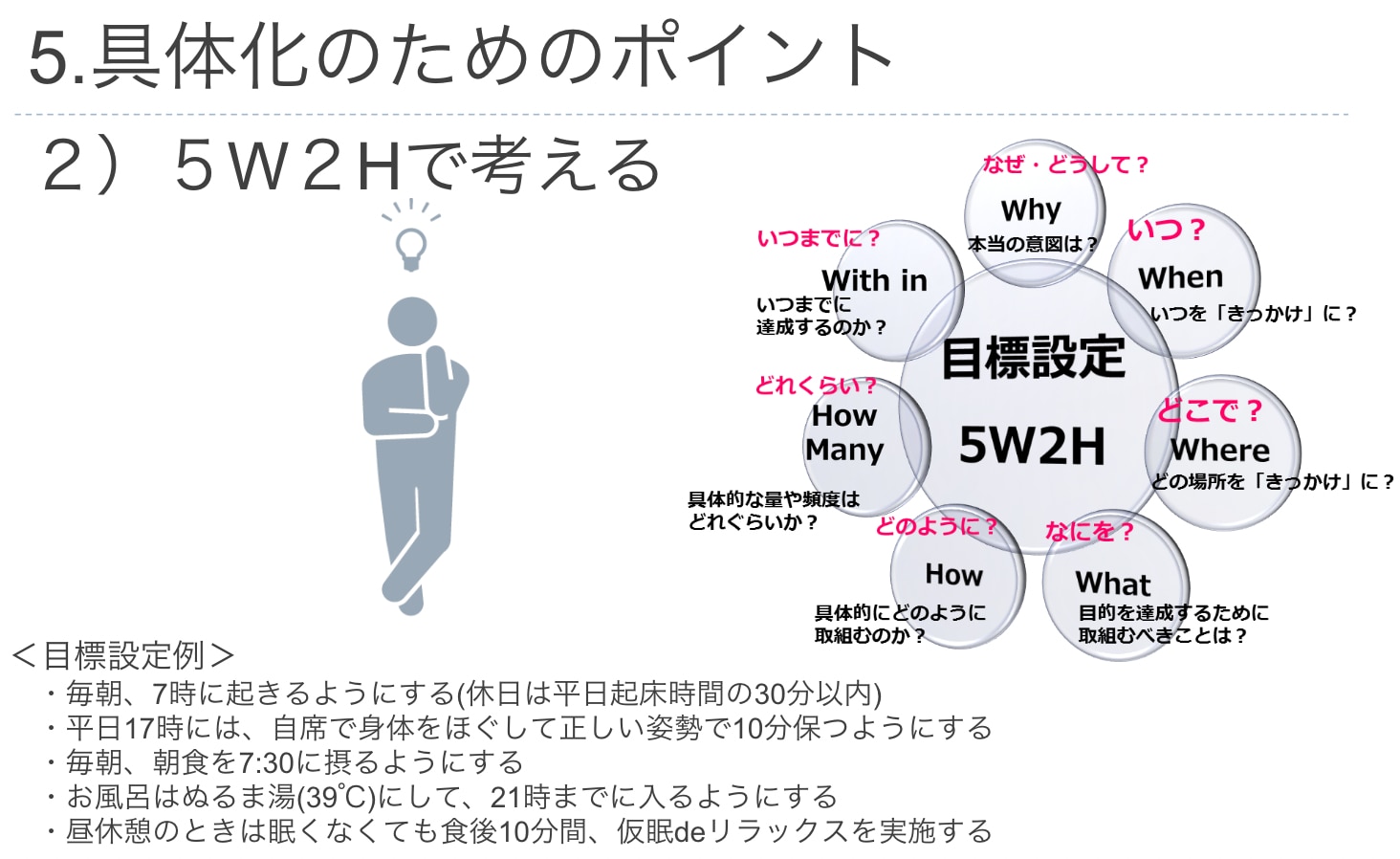

SMARTを活用することで、具体的な目標と行動計画を基に、現実的な取組みが実施できるようになります。また、目標を具体化するポイントとして、5W2Hで考えることが挙げられます。

▼具体化のためのポイント

生活習慣病の予防対策と目標設定

生活習慣病を予防するためには、まず生活習慣を変えることが必要です。生活習慣病の予防対策として、運動や睡眠、食生活の改善などが挙げられます。

また、生活習慣病の予防対策として目標設定をする際は、従業員一人ひとりに合わせたものでなければ習慣化しない可能性があります。

対象者に生活習慣を変容させる意味を見出してもらい、主体的に目標設定をさせることで、健康に対する意欲や意識の向上が期待できます。

①身体活動

身体活動(運動・生活活動)を増加させることで、さまざまな病気のリスク低減につながるといわれています。

18~64歳の身体活動の目標は、歩行以上の強度の身体活動を毎日60分することです。また、運動の目標として、息が弾み汗をかく程度の運動を毎週60分することが挙げられます。

65歳以上の方は、強度を問わず、身体活動を毎日40分することが大切です。

▼身体活動の例

運動 |

|

生活活動 |

|

出典:厚生労働省『健康づくりのための身体活動基準2013(概要)』

②食生活

生活習慣病の予防対策の基本として、栄養バランスに配慮した食生活を実践することが挙げられます。

普段から適正体重や減塩などに配慮した食生活を実践することが目標であり、達成に向けた取組みは極めて重要です。

減塩や野菜・果物の積極的な摂取などの取組みは個人の努力だけでは改善しにくいことがあるため、健康に無関心な方を含め、自然に健康になれる食環境づくりの推進が望まれます。

▼食生活の具体例

- 毎朝、朝食を7時30分に摂るようにする

- 1日の食事で合計350gの野菜を摂取する

③たばこ

禁煙することは病気の有無を問わず、健康改善効果が期待できて、病気の予防につながるといわれています。

たばこと生活習慣病には密接な関係があり、さまざまな病気を発症する可能性があります。

また、若年で禁煙するほど生活習慣病の予防が期待できます。30歳までに禁煙した場合は、喫煙したことがない人と同様の余命を期待できるほか、50歳で禁煙しても余命が6年伸びるといわれています。

▼たばこの具体例

- 来月までに禁煙外来を受診して禁煙に取組む

- 次の誕生日から禁煙するように禁煙宣言書を作成して、家族と約束を交わす

出典:厚生労働省『喫煙と健康 喫煙の健康影響に関する検討会報告書 概要』/厚生労働省 e-ヘルスネット『禁煙の効果』

ルネサンスでは禁煙の手始めとして、たばこの基礎知識から禁煙治療方法までが学べる、目的や対象者に合わせられる2つのセミナーをご用意しております。ぜひこちらも併せてご覧ください。

④健康に配慮した飲酒のすすめ

アルコールの慢性的な摂取は、がんや肝疾患、生活習慣病などの多くの健康障害のリスクを高めることが知られており、予防対策は極めて重要です。

厚生労働省が策定した「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」では、飲酒に伴うリスクを理解したうえで、個人の状況に応じた適切な飲酒量と飲酒行動を選択することが推奨されています。

節度ある適度な飲酒の目安(純アルコール量20g程度)

以下は、純アルコール量約20gに相当する一般的な酒類の目安です。

- ビール(5%)500ml

- 日本酒(15%)180ml

- チューハイ(7%)350ml

- ウイスキー(40%)ダブル60ml

- ワイン(12%)200ml

▼健康的な飲酒習慣

週2日以上の休肝日を設ける

食事と一緒にゆっくり飲む

水分をこまめにとる

飲酒量を事前に決める

妊娠中・服薬中は飲酒を控える

他人に飲酒を強要しない

出典:厚生労働省『健康に配慮した飲酒に関するガイドライン』

⑤睡眠

睡眠時間の短さや睡眠の質の低下が慢性的に続くと、生活習慣病発症のリスクを高める可能性があります。

睡眠時間が1日あたり5時間未満の方は、睡眠時間が5時間以上の方と比べて1.13倍も肥満になりやすいと言われています。さらに、メタボリックシンドロームの発症リスクが1.08倍上昇するという研究結果が出ています。また、肥満が発症する要因となる睡眠時無呼吸症候群は、眠り出すと呼吸が止まってしまう病気です。

その結果、高血圧や動脈硬化の要因となり、心筋梗塞や脳梗塞などさまざまな生活習慣病を引き起こすことに繋がります。

厚生労働省が推進する「健康づくりのための睡眠ガイド2023」では、6~8時間が適正な睡眠時間と考えられ、少なくとも1日6時間以上の睡眠時間が確保できるよう努めることが推奨されています。

ガイドを参考に、正しい睡眠の知識を理解し、実践していくことで生活習慣病予防に繋げていくことがポイントです。

▼質の良い睡眠へ繋げるための具体的な行動例

- 毎朝、決まった時間に起きるようにする

- 起床時はカーテンを開けて、光を浴びるようにする

- 休憩時に15~20分程度仮眠をとる

- 就寝前は光を浴びないよう、スマートフォンの使用を控える

ルネサンスのスリープタフネスセミナーは、睡眠の正しい知識を理解し、睡眠の質を高めるためのセルフケアメソッドを習得するだけではなく、行動へ移すことができるセミナーです。ぜひ、こちらもあわせてご覧ください。

まとめ

この記事では、生活習慣病の予防対策について以下の内容を解説しました。

- 目標設定のポイント

- 生活習慣病の予防対策と目標設定

生活習慣病のリスクは誰もが抱えているため、予防対策は重要です。予防対策を適切に行うためには目標設定をして、個々人に合わせた取組みを行うことが望ましいです。

SMARTを活用することで、より具体的かつ現実的な目標を立てることができるだけでなく、生活習慣病の予防対策にも役立ちます。

『ルネサンス』の各種健康づくりセミナーでは、具体的な目標設定を行うことで、従業員を適切な生活習慣の獲得に導きます。企業における健康づくりに関連したサービスはこちらからご覧いただけます。

従業員の生活習慣病の予防対策に課題を抱える企業の担当者さまは、お気軽にご相談ください。