フレイルとは?地域社会におけるフレイル対策について

コロナ禍での外出自粛や地域活動の中止、人との交流の減少などによって、高齢者の健康面への影響が懸念されています。

生活が不活発な状態が続くと、身体の機能や認知機能が低下して“フレイル”化が進み、要介護状態に変化していくおそれがあります。

自治体の高齢福祉関連部署では、フレイル予防に向けた対策を模索している方もいるのではないでしょうか。

この記事では、フレイルの概要をはじめ、地域社会におけるフレイル対策について解説します。

出典:厚生労働省『健康長寿に向けて必要な取り組みとは? 100歳まで元気、そのカギを握るのはフレイル予防だ』/内閣府『令和3年版高齢社会白書』

この記事を読まれた方へ、次におすすめの記事はこちら

- お役立ち記事 | 高齢者の社会参加はなぜ重要? 現状の課題や参加を促す取り組みを解説

-

お役立ち記事 | 介護予防サポーターとは? 役割と活躍推進に向けた取組み

目次[非表示]

- 1.フレイルとは

- 2.地域社会におけるフレイル対策

- 2.1.①食生活指導・オーラルフレイル対策の実施

- 2.2.②通いの場による社会参加の促進

- 3.ルネサンスが行う介護予防教室

- 4.まとめ

フレイルとは

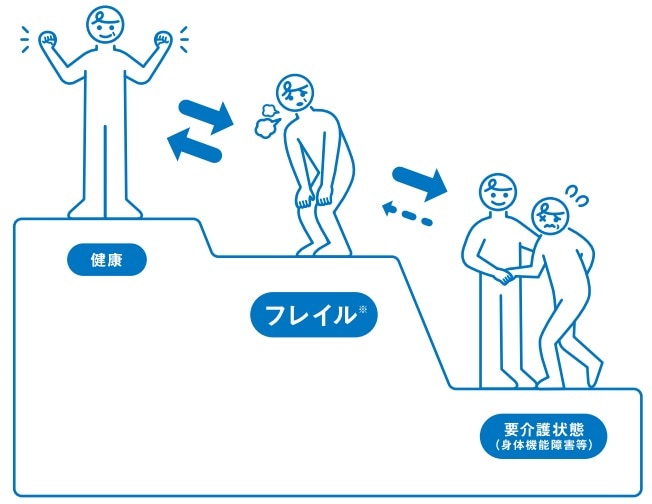

フレイル(Frailty:虚弱)とは、年齢を重ねて体や心の働き、社会的なつながりが弱くなった状態を指します。

人は年齢を重ねると、体の機能が弱くなり、心や社会性などの面でダメージを受けた際に回復する力が低下します。これにより、健康に過ごせていた状態から、生活の手助けや介護が必要になる状態へと変化します。このように、健康状態と要介護状態の中間の段階に位置づけられているのがフレイルです。

▼フレイルの位置づけ

画像引用元:厚生労働省『食べて元気にフレイル予防』

フレイルには、大きく3つの種類があります。

▼3つのフレイル

項目 |

詳細 |

身体的フレイル |

筋肉の衰え、移動機能の低下 |

精神・心理的フレイル |

定年退職、パートナーを失うことによるうつ状態や軽度の認知症 |

社会的フレイル |

社会とのつながりが希薄化することによる独居、経済的困窮 |

3つのフレイルが連鎖することで、自立度の低下がドミノ倒しのように進んでいくことを“フレイル・ドミノ”といいます。

コロナの感染拡大以降、外出の機会が減少して、高齢者の閉じこもりやフレイルともいえる健康二次被害が見られるようになりました。

地域の高齢福祉課においては、高齢者のフレイル予防を軸に、健康促進に向けた事業や人とのつながりを持てる居場所づくりが求められます。

出典:厚生労働省『健康長寿に向けて必要な取り組みとは? 100歳まで元気、そのカギを握るのはフレイル予防だ』『食べて元気にフレイル予防』/内閣府『第1章 高齢化の状況』

地域社会におけるフレイル対策

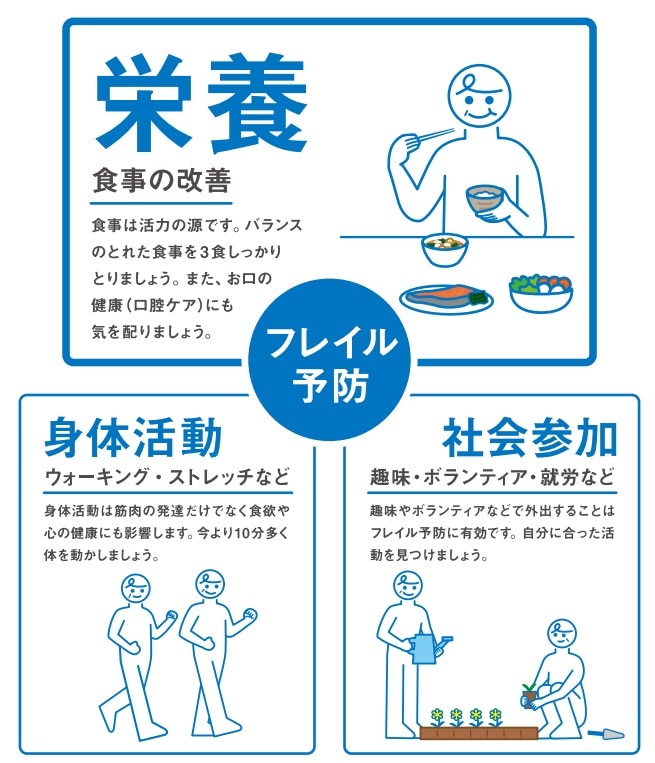

フレイルを予防する、または進行を防ぐためには、栄養・身体活動・社会参加の柱を三位一体として対策に取組むことが重要です。

▼フレイル対策の3つの柱

画像引用元:厚生労働省『食べて元気にフレイル予防』

ここからは、地域社会における高齢者のフレイル対策を2つ解説します。

出典:厚生労働省『食べて元気にフレイル予防』

①食生活指導・オーラルフレイル対策の実施

食生活指導やオーラルフレイル対策を介護予防事業として行うことが挙げられます。

健康や活力の維持には、バランスの取れた食事が欠かせません。必要な栄養素をまんべんなく摂るとともに、筋肉を構成するたんぱく質をより一層摂ることが重要です。

また、オーラルフレイルは、口の機能低下や食べる機能の障害などによって、心身の機能低下にまでつながる可能性があります。

自治体においては、地域の歯科医師会や歯科医療機関と連携しつつ、高齢者の口腔機能維持・向上に向けた事業を整備することが求められます。

▼食生活指導・オーラルフレイル対策の取組み例

- 食事支援やミニデイサービスとして活用できるレストランの運営

- 介護施設・公民館・集会場での食生活指導教室の実施

- 口腔ケアに関する講話、口腔体操の指導

- 口腔機能を含む歯科検診・訪問指導

- 歯科衛生士による口腔機能向上教室の実施 など

出典:厚生労働省『健康長寿に向けて必要な取り組みとは? 100歳まで元気、そのカギを握るのはフレイル予防だ』『食べて元気にフレイル予防』『通いの場で活かすオーラルフレイル対応マニュアル』『~通いの場からの便り~』

②通いの場による社会参加の促進

フレイルを予防するには、地域に暮らす高齢者が人とのつながりを持てるような通いの場を充実させて、社会参加を促すことが大切です。

社会参加が失われることで、心身の健康状態の低下につながり、フレイル・ドミノを招くきっかけとなることもあります。

実際に、スポーツやボランティア、趣味活動などのグループへの社会参加をしている高齢者ほど、健康維持や認知症リスク減少に寄与するとの報告もあります。

自治体による通いの場の活動例は、以下のとおりです。

▼地域における通いの場の活動例

- 介護施設や公民館、集会場などの体操・運動・趣味活動

- 農園での農作業、多世代の交流イベント

- 環境美化活動、ボランティア活動

- 専門職によるボランティア育成プログラムの実施 など

出典:厚生労働省『健康長寿に向けて必要な取り組みとは? 100歳まで元気、そのカギを握るのはフレイル予防だ』『通いの場の類型化について』/内閣府『第1章 高齢化の状況』

通いの場に関しては、以下の記事で詳しくご紹介しています。こちらも併せてご覧ください。

ルネサンスが行う介護予防教室

ルネサンスでは、高齢者のフレイルを予防する栄養・身体活動・社会参加の3つの柱を取り入れた介護予防教室プログラムを提供しています。

フレイル予防に関する介護予防教室では、運動や食生活指導、口腔指導を組み合わせて実施しています。参加者が継続的に取り組めるように、自主グループづくりを行ったり、グループの活性化・交流を図ったりするサポートも実施しています。

▼介護予防教室の様子

このように、栄養面・身体活動によるフレイル予防に加えて、高齢者の社会参加や人とのつながりを通じて、生活機能、運動器の機能向上を図れることが特徴です。

なお、短期集中予防サービスとして、専門職による指導・教育を行う教室プログラムも提供しているため、自治体の課題に合わせてご活用いただけます。

「専門性の高い介護予防事業を実施したい」「通いの場の活性化や自主グループの創出を促進させたい」といった場合にもおすすめです。

詳しくは、こちらをご確認ください。

また、こちらの記事では、介護予防・日常生活支援総合事業の概要やサービス内容について解説しています。

まとめ

この記事では、フレイルについて以下の内容を解説しました。

- フレイルの概要

- 地域社会におけるフレイル対策

- ルネサンスが行う介護予防教室

フレイルは、運動機能の低下や精神的なダメージ、社会的つながりの低下によって引き起こされるおそれがあります。

地域に暮らす高齢者のフレイルを予防するには、栄養・身体活動・社会参加といった3つの柱で健康づくりを支援する事業を実施することが重要です。

具体的な取組みとして、食生活指導・オーラルフレイル対策の実施や、通いの場での体操・運動・社会参加の促進などが挙げられます。

『ルネサンス』では、フレイル予防をはじめとする地域高齢者の介護予防事業を支援するプログラムを提供しています。詳しくはこちらをご確認ください。