企業が女性の健康づくりを支援する必要性。健康経営を推進するための取り組みとは

従業員の健康管理を戦略的に実施する健康経営®(※)の推進に向けて、企業が目を向けるべきとされる対策の一つに“女性の健康づくり”があります。

女性の社会進出が進み一層の活躍が期待される一方で、ライフイベント・ライフステージの変化によってさまざまな健康問題に直面する人も少なくありません。

また近年では、低体重・低栄養に関連する健康問題(FUS:女性の低体重/低栄養症候群)という疾患概念が、日本肥満学会から新たに提唱されています。

女性が心身ともに健康で自分らしく働ける職場環境を目指すためには、企業による女性のための健康支援が欠かせません。

この記事では、女性の健康課題が企業にもたらす影響や、女性の健康づくりを支援する必要性、職場で求められる取り組みについて解説します。

中小企業が健康経営に取り組むメリットは、こちらの資料をご確認ください。

その他、この記事を読んでいるあなたにおすすめ

- お役立ち記事 | 女性特有の健康問題と企業が取組む健康対策

- お役立ち記事 | プレコンセプションケアとは。企業による啓発活動の必要性と取り組み

- サービス紹介 | 【企業向け】女性の健康を知るセミナー

※健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

女性の健康課題が企業にもたらす影響

女性の健康課題は、職場での業務効率や就業継続の面において大きな影響を与えると考えられています。

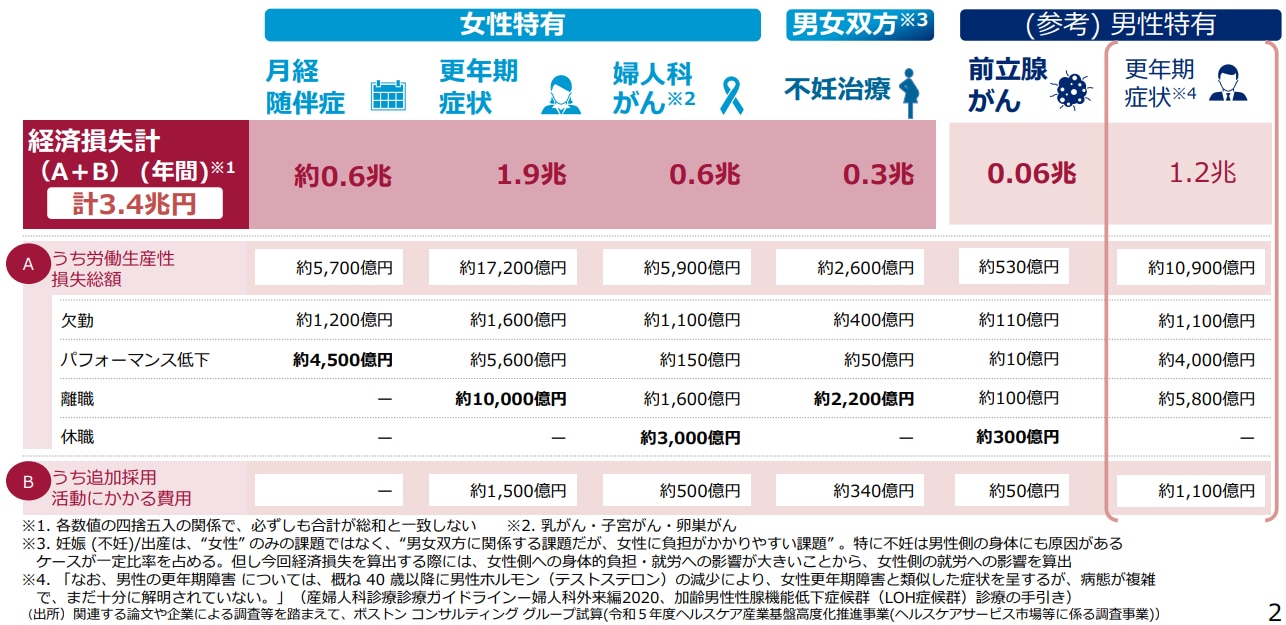

経済産業省が行った試算によると、女性特有の健康課題が招く労働損失(欠勤・パフォーマンス低下・離職など)による経済損失は、社会全体で約3.4兆円と推計されています。

▼女性特有の健康課題による社会全体の経済損失(試算)

画像引用元:経済産業省『女性特有の健康課題による経済損失の試算と健康経営の必要性について』

健康経営を通じて女性の健康づくりを支援することは、女性特有の健康課題によるパフォーマンスの低下や離職を防ぎ、長く生き生きと働ける職場をつくるために重要な取り組みといえます。

出典:経済産業省『女性特有の健康課題による経済損失の試算と健康経営の必要性について』

企業が女性の健康づくりを支援する必要性

女性の健康支援が必要とされる理由には、働く女性を取り巻く環境の変化や、性差による健康課題の違いが挙げられます。

働く女性を取り巻く環境の変化

近年、働く女性を取り巻く環境が変化しており、男性従業員だけでなく女性従業員の健康にも焦点を当てることが求められています。

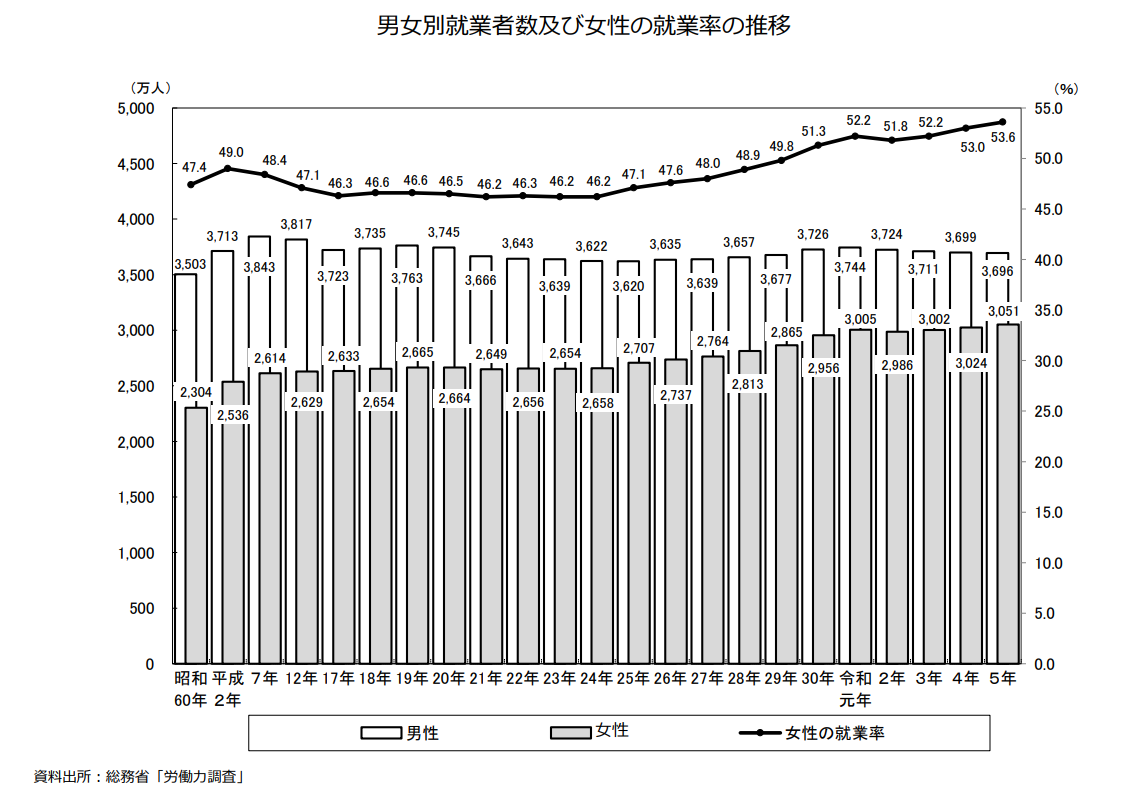

女性の就業者数は長期的に見て増加しており、労働人口に占める女性の就業率は2023年(令和5年)時点で53.6%となっています。

▼男女別の就業者数および女性の就業率の推移

画像引用元:厚生労働省『令和5年版 「働く女性の実情」のポイント(概要)』

上記を見ると、2008年から2023年の15年間で女性の就業者数は387万人増加していることが分かります。

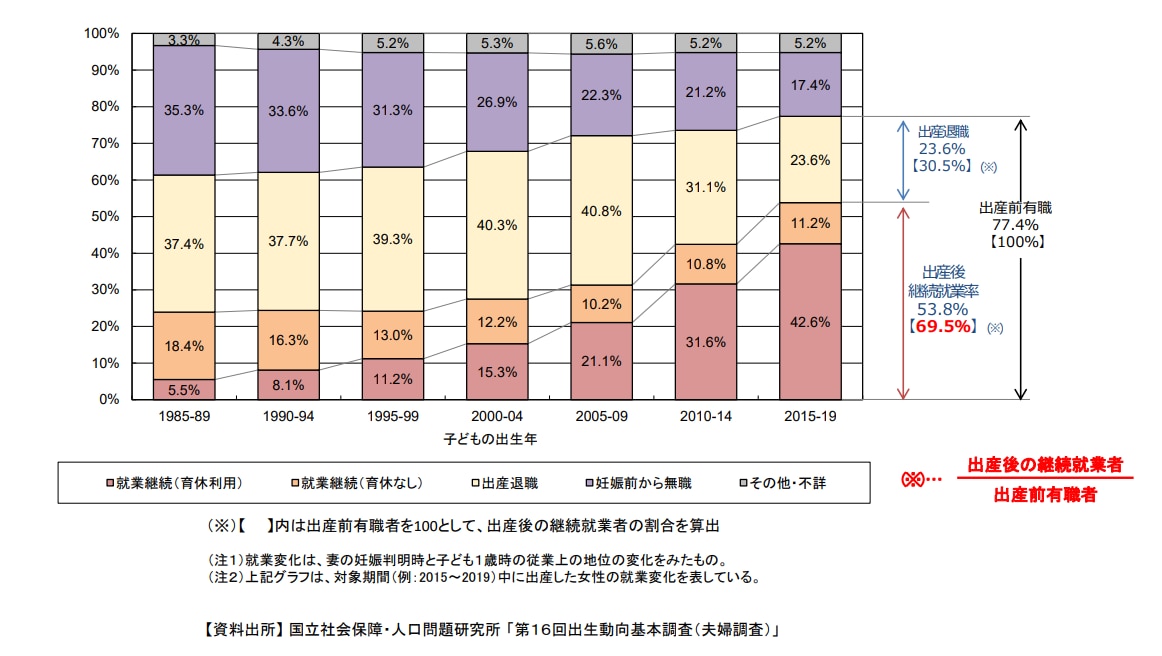

また、出産後に就業を継続する女性の割合も増加しており、約7割の女性が第1子出産後も就業を継続しています。

▼第1子出産前後における女性の継続就業率

画像引用元:厚生労働省『共働き・共育ての実現に向けた雇用環境の整備』

少子高齢化による人手不足が深刻化するなか、女性の健康づくりを通じてさらなる活躍を推進することは、長期的な人材確保や生産性の向上において必要と考えられます。

女性が自身の健康と向き合いながら働き続けられる環境は、男女ともに働きやすい職場の実現につながり、健康経営の推進にも結びつきます。

出典:厚生労働省『令和5年版 「働く女性の実情」のポイント(概要)』『共働き・共育ての実現に向けた雇用環境の整備』

女性特有の健康課題

女性の健康は、女性ホルモンの動きと密接に関係しており、ライフステージ・ライフイベントによって男性とは異なる心身の変化があります。

女性特有の健康課題には、以下が挙げられます。

▼女性特有の健康課題

- 月経関連の症状

- PMS(月経前症候群)

- 女性のがん

- 妊娠・出産に関する症状

- 更年期症状

- 不妊・妊活 など

経済産業省の『働く女性の健康推進に関する実態調査』によると、女性従業員の約5割が女性特有の健康課題により「勤務先で困った経験がある」と回答しています。

また、女性特有の健康課題や妊娠・出産・妊活などによって「休職または退職を考えたことがある」と回答した女性従業員は約3割見られています。

健康課題によって仕事のパフォーマンスが低下したり、休職や退職を選択したりする女性従業員が現れることは、企業の損失につながります。

企業が女性の健康づくりを支援することは、健康課題を理由とした休職や退職を防ぎ、働くモチベーションやパフォーマンスを高めるためにも必要といえます。

なお、女性特有の健康問題についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。併せてご確認ください。

出典:経済産業省『働く女性の健康推進に関する実態調査』/厚生労働省 働く女性の心とからだの応援サイト『なぜ女性の健康支援が必要なのか』『女性特有の健康課題』

女性の健康づくりを支援するための職場での取り組み

企業が健康経営を推進する際は、女性特有の健康課題やライフステージ・ライフイベントに伴う心身の変化に目を向けて、ハード・ソフトの両面において働きやすい職場環境を整備することが重要です。

①ヘルスリテラシーの向上と職場の理解促進

企業全体でヘルスリテラシーの向上に取り組み、女性の健康に関する正しい知識を身につけられるようにします。

女性従業員のヘルスリテラシーを高めることで、セルフケアや検診を促すとともに、自らの健康問題に対して正しい判断・行動につなげられます。

また、女性従業員や管理者だけでなく従業員全体を対象とすることで、女性の健康に対する理解を促してサポートし合える組織風土が醸成されると考えられます。

ヘルスリテラシーを向上させる具体的な施策には、社内研修や外部講師によるセミナーの実施、会社での啓発冊子の配布などが挙げられます。

▼ヘルスリテラシー向上に関する施策のテーマ例

- 女性特有の健康課題

- プレコンセプションケア(※)

- 月経症状やPMSとの向き合い方

- 妊娠・出産による母体の変化

- 不妊治療と仕事の両立

- 女性の心のリラクセーション

- 男性の育児休業 など

ヘルスリテラシーの向上やプレコンセプションケアについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

※将来の妊娠・出産に備えて若い世代から男女ともに健康づくりに取り組むこと

②妊娠や出産に関する支援制度の導入

女性従業員が安心してライフイベントを歩めるように、妊娠や出産に関する支援制度を導入する方法があります。

働き方を柔軟に調整する制度のほか、妊娠・出産・妊活などを支援するための費用補助や休養制度などを導入することで、女性従業員のライフイベントと仕事・キャリアの両立をサポートできます。

▼支援制度の例

- 妊婦検診や不妊治療のための休暇制度またはフレキシブルな勤務制度

- 自身の体調や事情に応じて取得できる半日・時間単位での有給休暇

- 男性による産前・産後支援のための特別休暇制度

- 不妊治療や産後ケアの費用補助 など

③婦人科検診の受診促進

女性特有の病気について早期発見・治療につなげるために、女性従業員に対して婦人科検診の受診促進に取り組むことが重要です。

定期健康診断の法定項目に婦人科検診は含まれませんが、女性の健康づくりのためには企業による受診の促進・支援が必要と考えられます。

▼婦人科検診の受診促進に向けた取り組み例

- 女性特有の病気に関する啓発活動

- 乳がん・子宮頚がん検診の費用補助

- 月経関連症状や更年期症状による婦人科検診のための勤務時間の調整 など

④月経や更年期に配慮した休暇制度・職場環境の整備

女性従業員が自身の体調に応じて休養を取れるように、休暇制度や職場環境を整備することが必要といえます。

PMSをはじめとする月経関連の症状や更年期症状など、心身の不調時に備えた支援を行うことで、休職や離職を未然に防ぐことにつながります。

▼月経や更年期などの不調時に配慮した取り組み例

- 生理休暇・更年期休暇の導入

- 女性専用の休憩ルームの整備

- 冷え対策グッズの貸し出し など

⑤女性の健康に配慮した相談窓口の設置

女性従業員が健康に関する悩み・不安を相談しやすい体制づくりが必要です。

女性特有の健康課題については、上司・管理者を含めた職場のメンバーに相談しづらかったり、「どこに相談すればよいか分からない」という人もいたりすると考えられます。

女性従業員が気軽に相談できる窓口を整備することで、健康課題の早期発見と企業による適切なサポートにつなげられます。

▼女性の健康相談に関する体制づくりの例

- 女性の婦人科医やカウンセラーと連携した面談機会の導入

- 人事総務部門の女性担当者による相談員の配置

- メールやチャットを利用した女性の健康相談窓口の設置 など

ルネサンスのプログラムを活用した女性の健康支援

『ルネサンス』では、女性の健康づくりや従業員のヘルスリテラシー向上に役立つ多様なプログラムを用意しています。

▼女性の健康づくりに関するプログラム

プログラム | 概要 |

心のリラクセーション ~女性の健康編~ | ライフステージに伴う健康課題・症状への対処方法や自分に合ったリラックス法を知る |

働く女性の健康課題とその予防・対処方法を学ぶ |

女性従業員が心身の変化やライフステージごとに発生する課題と向き合う機会をつくることで、一人ひとりが自分に適したセルフケアの選択や支援制度の活用ができるようになります。

また、職場全体で女性の健康課題や健康支援の必要性について理解を深めることで、女性の働きやすさを意識した企業風土が醸成され、女性従業員も休暇・支援制度を利用しやすくなると考えられます。

職場の健康づくりプログラムについては、こちらからご確認いただけます。

女性のライフステージにあわせた健康課題と対策を学べる企業向け『女性の健康を知るセミナー』についての詳細はこちらからご確認いただけます。

まとめ

この記事では、女性の健康づくりについて以下の内容を解説しました。

- 女性の健康課題が企業にもたらす影響

- 企業が女性の健康づくりを支援する必要性

- 女性の健康づくりを支援するための職場での取り組み

- ルネサンスのプログラムを活用した女性の健康支援

女性特有の健康課題は、業務のパフォーマンスや就業の継続において影響をもたらすと考えられており、女性の健康づくりは健康経営の実現において欠かせない取り組みといえます。

企業には、女性が抱えやすい健康課題やライフステージ・ライフイベントに伴う心身の変化に対する理解を深めて、長く生き生きと健康に働ける職場環境を整備することが求められます。

『ルネサンス』では、多様な健康課題について学ぶセミナーや実践プログラムを提供しており、健康経営をサポートしています。女性の健康づくりに関するプログラムも用意しており、従業員様のヘルスリテラシー向上や各種支援制度の活用促進のためにご活用いただけます。

健康づくりを支援するサービスについては、こちらからご確認ください。