ロコモ予防とは?いま自治体が注目すべき理由

高齢化率の上昇に伴い、健康寿命の延伸が社会的な課題となっています。その中で注目されているのが「ロコモティブシンドローム(運動器症候群)」、通称「ロコモ」です。これは、加齢や生活習慣などにより筋肉や関節、骨が衰え、要介護のリスクが高まる状態を指します。

また、近年では「フレイル(虚弱)」との関連性も重視されています。フレイルは、身体的・精神的な活力の低下を含む幅広い概念で、ロコモはその中でも運動機能にフォーカスした症候群といえます。これらの予防は、要介護者を減らすうえで極めて重要なテーマとなっており、国や自治体の施策にも数多く組み込まれています。

ロコモ予防に効果的な運動・体操とは?

高齢者の健康寿命を延ばすうえで、「ロコモ予防」は欠かせません。特に、日常生活の中で気軽に取り組める運動や体操は、自治体の介護予防施策においても高い効果が期待されています。ここでは、代表的なロコモ予防の運動とその導入ポイントを具体的に解説します。

筋力を高める:スクワット系体操の活用

高齢になると、下半身の筋肉(特に太ももやお尻)が衰えやすくなります。これにより、立ち上がる、歩くといった日常動作が困難になり、転倒や寝たきりのリスクが高まります。

そのため、スクワットを応用した以下のような体操が有効です。

- 椅子スクワット:背もたれのある椅子を使い、立ち座りをゆっくり繰り返す

- 壁スクワット:壁に背をつけて膝を軽く曲げて維持する

これらは1日5分でも効果があり、継続することで明確な筋力アップが見込めます。

バランスを鍛える:転倒予防に効く片足立ち

バランス能力の低下は転倒の主因です。転倒は骨折や入院、ひいては要介護の原因にもなるため、バランス力の強化はロコモ予防の核心です。

推奨されているのは「片足立ち運動」

- 片足を5〜10秒浮かせる(支えありOK)

- 両足交互に1日3セットを目標に

この運動は体幹と下肢の協調性を鍛えることができ、自宅でも安全に実施できます。

柔軟性を高める:ストレッチで動きを滑らかに

関節の可動域が狭くなると、日常生活の動作がぎこちなくなり、活動量の減少に繋がります。これを防ぐためには、柔軟性を意識したストレッチが欠かせません。

おすすめのストレッチ体操

- 肩回し・首のストレッチで上半身を柔らかく

- 太もも裏・ふくらはぎを伸ばす下肢ストレッチ

特に運動前後に実施することで、筋肉や関節の負担軽減にもつながります。

動画や資料を活用した“続けやすい”支援方法

効果的な運動が分かっていても、「どうやって住民に継続してもらうか?」は自治体にとっての悩みの種です。そこで有効なのが、視覚で伝える動画形式や配布可能な体操資料の活用です。

- タブレットやテレビで再生できる体操動画

- イラスト付きパンフレット・配布資料

- オンライン配信やDVD化による在宅支援

これにより、高齢者一人ひとりの自立的な実践が促され、訪問や会場開催に依存しない継続的な支援が可能になります。

ロコモ予防にかかせない「食事」と「栄養」のポイント

ロコモ予防は、運動と「毎日の食事」の二つの柱で成り立ちます。特に、運動でつくった筋肉や骨を維持するため、栄養バランスを意識した食事が不可欠です。

ロコモ予防の食生活で意識したいポイントは、

「毎食、主食・主菜・副菜を揃え、さらに牛乳・乳製品、果物を毎日適量摂ること」です。

これは、骨や筋肉の“材料”となる栄養素をしっかり補うために大切です。

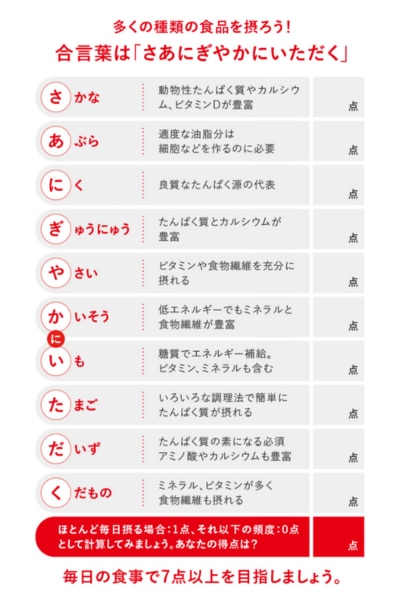

また、栄養素をバランスよく摂取するためには、合言葉「さあにぎやかにいただく」を意識して献立を考えてみましょう。

実施事例から学ぶ!他自治体のロコモ予防成功例

ロコモ予防を地域で効果的に推進するには、先行事例に学ぶことが非常に有益です。ここでは、弊社が支援した自治体の実例を中心に、成果を生んだ工夫を紹介します。

【北海道某地域】参加しやすさを重視した住民参加型モデル

北海道のある地域では、参加ハードルの高さが課題となっていた高齢者に向けて、「無理なく楽しく続けられる」住民参加型教室の設計に取り組みました。

- 「対象ではない」と感じる高齢者にも参加を促す仕掛けを構築

- プロの指導に加え、映像コンテンツで自宅でも復習・継続が可能

- 地域住民との交流会を併設し、「毎週会うのが楽しみ」という声も

この事例では、集客課題の解消に向けて、プログラム設計そのものに“心理的バリアを下げる”視点が反映されていました。

【全国複数自治体】介護予防サポーターを核とした継続支援モデル

弊社は、全国の自治体において介護予防サポーターの養成・活用を支援し、地域住民主体の活動が自走・継続する仕組みを構築してきました。

- 養成講座やレクリエーション研修を通じて地域の人材を育成

- 自主グループのフォローアップやリーダー支援で活動の継続性を確保

- ボランティアポイント制度の導入により参加者のやりがい・定着を促進

また、こちらの記事では、行政主導の枠を超えて、地域社会全体を巻き込む「持続可能な介護予防の形」を提示する事例をご紹介しています。

成功事例に共通する3つのポイント

①ICTや映像活用による継続支援

プロの運動指導と並行して、自宅でも実践できる動画や教材を活用し、実践と習慣化を両立。

②介護状態を問わず幅広い対象に対して支援を広げた設計

参加対象を限定せず、要支援・要介護を含む多様な層が「自分に合った形」で参加可能な仕組みに。

③行政・専門家・家族の連携

自治体・地域包括支援センター・医療専門職・家族などが連携し、支援の質と継続性を担保。

予算獲得・効果説明に使えるエビデンスと補助制度

ロコモ予防を目的とした介護予防施策を新規に導入する際、自治体内での合意形成や予算獲得には、科学的根拠(エビデンス)と制度的裏付けが不可欠です。ここでは、活用可能な公的データと補助制度のポイントを紹介します。

ロコモ・フレイル対策の必要性を示すデータ

- 要介護1~2の発生原因の上位に「骨折・転倒」「関節疾患」「衰弱」

出典:厚生労働省『令和元年 国民生活基礎調査の概況』

- ロコモ対象者は全国に約4,700万人

出典:日本整形外科学会「ロコモチャレンジ!推進サイト」

- 地域での介護予防活動による医療・介護費削減例

出典:大阪府島本町、長野県佐久市(厚生労働省調査事例)

ロコモ・介護予防支援に活用できる関連制度と財源一覧

制度区分 | 名称 | 概要 | 管轄・リンク |

事業 | 介護予防・日常生活支援総合事業 | 地域の実情に応じて柔軟に介護予防・生活支援を実施可能 | |

事業 | 一般介護予防事業 | ボランティア育成、普及啓発、地域支援など | |

交付金 | 地域支援事業交付金 | 要介護状態を予防し、高齢者が地域で自立した生活を継続できるよう、市町村が行う地域支援事業に対して交付される公的財源 | |

財政措置 | 健康寿命延伸等推進事業(地方交付税措置) | 地方交付税措置により、フレイル・ロコモ対策の取組みを財政的に支援 |

効果説明に役立つ指標・アウトカム例

効果分類 | 指標例 |

参加実績 | 教室やイベント参加者数、継続率、満足度調査 |

健康指標 | フレイルチェック結果(握力・歩行速度等)の改善 |

医療・介護費 | 要介護認定率・要支援率の推移、介護給付費の変動 |

社会的効果 | 地域サロンや自主グループ数、ボランティア登録者数の増加 |

これらは提案資料や議会説明資料の「効果検証項目」として活用できます。

多様なアプローチで支える、ロコモ予防支援の実践手法

ロコモ予防を地域で効果的に推進するには、対象者の状態や地域資源に応じた柔軟な支援設計が求められます。

ここでは、現場で活用されている3つの代表的アプローチ(教室開催型/在宅支援型/ICT活用型)をご紹介します。

教室開催型 〜対面指導による信頼と継続性〜

通いの場や自治体主催の介護予防教室は、運動指導や交流の場として、多くの地域で定番となっている支援モデルです。

- 専門職による個別の運動指導や健康評価を通じて、参加者の安心感を醸成

- 同世代の仲間との交流が「習慣化」のモチベーションにも

- 高齢者支援の担い手である地域包括支援センター・社協との連携で参加率が向上

【成果事例】 :ルネサンスが支援する自治体では、教室終了後も自主グループ化するなど、地域力強化にも貢献しています。

在宅・通いの場支援型 〜日常生活に組み込める設計〜

「自宅でも継続できること」「特別な環境を必要としないこと」が重視される中、生活圏内に根差したロコモ予防支援の需要が高まっています。

- 自主グループ活動への運動プログラム支援(例:簡易体操資料の提供)

- 通いの場におけるミニ講座や交流イベントで、ロコモ予防を自然に浸透

- サポーター養成とリーダー支援により、活動の“マンネリ化”を防止

【成果事例】 :高齢者主体のグループが“楽しみながら続けられる”活動に変化し、出席率が安定。家族も巻き込んだ「日常の習慣化」が進んでいます。

ICT活用型支援 〜時間・場所にとらわれない継続支援〜

高齢者のICT活用が進む今、動画やタブレットを活用した支援は、運動機会の拡充と支援格差の是正に効果的です。

- 映像教材で動きを視覚的に理解しやすく、繰り返し学べる安心感

- スマホ・テレビで視聴可能な動画リンクや、操作が簡単なDVDも活用

- 通所困難な方や、要介護認定者にも対応できる“負担の少ない支援”

【成果事例】 : 「家族と一緒に取り組める」 「先生の動画が分かりやすい」といった声が集まり、参加者の満足度向上と自宅での継続率アップを実現。

このように、「教室・在宅・ICT」の3本柱をうまく組み合わせることで、地域の実情に合ったロコモ予防施策を設計することが可能です。

まとめ:ルネサンスのロコモ支援で、持続可能な地域づくりを実現

ロコモ予防は、単なる体操支援にとどまらず、地域のつながり・高齢者の役割・行政の持続性までを左右する“まちづくり”の基盤です。

ルネサンスは、自治体の地域資源や課題に応じて「最適な支援設計」をサポートし、教室・在宅・ICT活用を含む総合的なロコモ支援をご提供します。

支援サービスの全体像

支援領域 | サービス内容 | 導入メリット |

教室型支援 | 介護予防教室、短期集中型サービス教室 | 専門職指導で信頼性・継続性を確保 |

在宅型支援 | 通いの場支援、自主グループの伴走 | 負担少なく、日常生活に溶け込む仕組み |

ICT支援 | 体操動画・DVD教材・オンライン指導 | 通所困難層や特別支援対象者もカバー |

担い手育成 | サポーター養成・フォローアップ研修 | 地域主導の持続可能なモデルを構築 |

各サービス詳細はこちら

【ルネサンスの介護予防事業】https://rena-bg.s-re.jp/rena_kaigoyobou

【介護予防動画サポート】https://rena-bg.s-re.jp/kaigo_videosupport

導入をご検討の方へ

- ロコモ予防に取り組みたいが、どこから始めていいか分からない

- 既存の通いの場がマンネリ化しており、改善の糸口がほしい

- 予算に限りがあり、効果の高い支援が難しい

こうした悩みをお持ちの自治体職員様は、ぜひ一度ご相談ください。

ヒアリング~事業設計~資料作成~現場支援まで、一貫して伴走いたします。

お問い合わせ・資料請求はこちらから👇