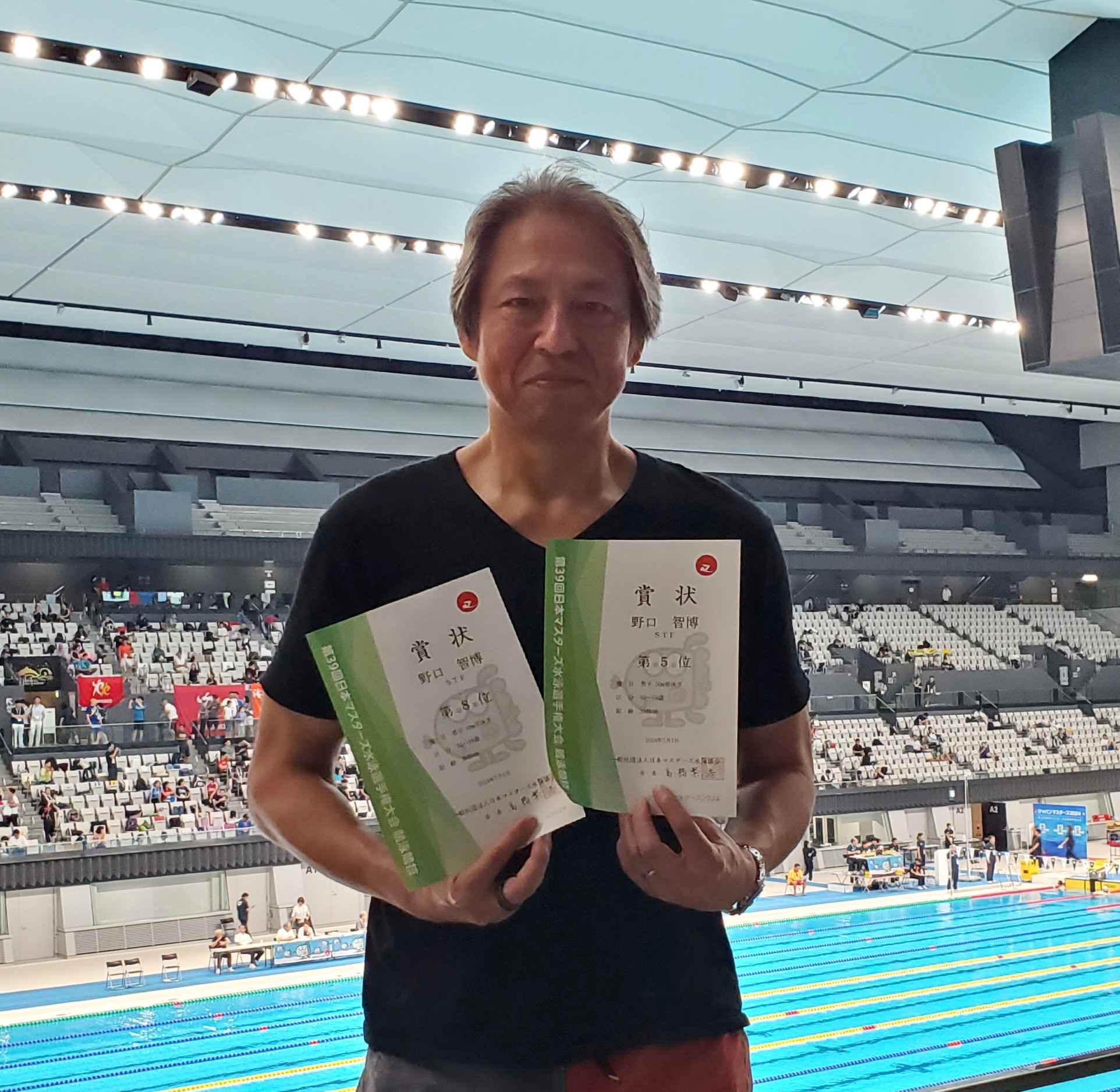

学校水泳は「生き抜く力」を育てる─野口智博氏が語る“命を守る教育”の可能性

「私は小学2年生まで、顔に水がかかるのも怖い“カナヅチ”でした」

そう語るのは、日本大学文理学部の野口智博氏。かつて水泳が苦手だったご自身の経験を交えながら、「水泳教育が命を守る力になる」ことの大切さを語ってくださいました。

本記事では、2025年7月に開催されたオンラインセミナー「学校水泳の生き抜く力と求められる教育の可能性」より、野口氏の講演内容をレポート形式でご紹介します。近年、学校水泳の必要性があらためて見直されています。その背景には、自然災害への備えや教育現場の変化、そして「命を守る教育」としての水泳の再評価があります。

この記事を読んでいるあなたにおすすめ

本記事では、2025年7月に開催されたオンラインセミナー「学校水泳の生き抜く力と求められる教育の可能性」より、野口氏の講演内容をレポート形式でご紹介します。近年、学校水泳の必要性があらためて見直されています。その背景には、自然災害への備えや教育現場の変化、そして「命を守る教育」としての水泳の再評価があります。

この記事を読んでいるあなたにおすすめ

- お役立ち記事|学校水泳がなくなる? 自治体がいま検討すべき5つの視点

現場が抱える「学校水泳のリアルな課題」

学校現場における水泳授業の悩み

現在、多くの小学校では水泳授業を行うにあたって、以下のような課題を抱えています。

- プールの老朽化と維持費の増大

- 教員の指導スキル不足と心理的ハードル

- 天候や安全管理の問題による中止リスク

こうした背景から、水泳授業そのものが縮小・廃止されるケースも珍しくありません。

民間連携という新しいアプローチ

この課題に対して注目されているのが、民間スイミングスクールとの連携です。

株式会社ルネサンスはその代表的な事例で、自社施設と指導ノウハウを提供し、学校現場の負担を軽減する仕組みを全国で展開しています。

野口氏もこの取り組みに強く賛同しており、「教育としての水泳が、地域の力を借りながら進化していくことが必要」と述べていました。

“泳げる”だけでは不十分? 災害時に求められる「生き抜く力」とは

東日本大震災で浮き彫りになった水のリスク

野口氏は、震災後に行った石巻市でのインタビュー調査をもとに、「水泳が得意でも命を守れない状況がある」と指摘します。6名の生存者に共通していたのは、“泳ぎの技術”ではなく、“その場でどう判断し、動けたか”という対応力でした。

「着衣泳」や「浮く力」が命をつなぐ

中でも全員が強調していたのが、「着衣泳」の重要性です。

- 着たまま浮いて待つ技術

- ライフジャケットや浮具の使い方

- 水中での自己コントロール

これらは学校教育で体系的に学ぶ必要があるスキルであり、野口氏は「水泳=スポーツ」ではなく、「水泳=命の教育」として位置づけ直すべきだと述べました。

泳げない教員でも大丈夫? 指導に必要なのは“学習者視点”

「泳げない」ことがハンデにならない理由

野口氏が紹介した調査によれば、小学校教員のおよそ半数が「クロール25mが泳げない」と回答しています。しかし、それが必ずしも指導に不利とは限りません。

泳ぎが得意な教員は、つまずくポイントがわからず指導が難しい一方で、水泳に苦手意識がある教員は「どこで怖いか」「何が難しいか」をよく理解しているため、丁寧なサポートが可能です。

指導法さえ学べば、教員の不安は払拭できる

野口氏は、泳力よりも“指導スキル”と“学習者中心の視点”が大切だと強調しました。以下のような工夫が紹介されました。

- 水中に入る前の「エアスイム」練習

- ストロークや息継ぎを分解した段階的学習

- 楽しさと安全を両立させたプログラム設計

これらを活用することで、泳げない教員でも十分に授業が成立し、子どもたちに自信を与える指導が可能になります。

水泳教育の新たな可能性──楽しさと安全を両立するカリキュラムとは

「水平移動」にこだわらない、柔軟な学びの形へ

野口智博氏は、「学校水泳=クロールや平泳ぎで25m泳ぐこと」といった旧来の固定観念からの脱却を提唱しています。

その代わりに注目しているのが、以下のような多様な水中活動です。

- ダルマ浮き(沈んで浮かぶ)や立ち浮きの練習

- 着衣泳、浮具を使った浮遊感の体験

- 背浮きや仰向けで息をつく「浮きの技術」

これらは「泳ぐ力」ではなく、「水中で慌てずにいられる力」を育むことに焦点を当てており、水難事故対策としても有効です。

最新のエビデンスを授業に即導入

野口氏はまた、教育効果のある新しい手法を積極的にカリキュラムに取り入れています。

- エアスイム(陸上での泳法動作練習)

- 水中での「カエルの歌」合唱による呼吸トレーニング

- ICTを使った動画によるフォームの自己観察

- 平泳ぎの足技を改善する「ヒラキック体操」

これらの実践により、「泳げなかった学生の合格率が倍増した」という大学での成果も報告されており、水泳教育が“進化”していることがよくわかります。

音楽やゲームで「楽しい」水泳を実現

リズム水泳や水中パフォーマンスで学習意欲アップ

野口氏の授業では、「楽しさ」を重視したリズム水泳のプログラムも展開されています。

学生たちは、音楽に合わせて水中での演技を行うアーティスティックスイミング風のパフォーマンスに挑戦。課題曲の動きに合わせて自ら構成を考え、協力しながら演技を完成させていきます。

楽しみながら水中での動きに慣れ、協働・表現の力も育まれるこの取り組みは、水泳への抵抗感を減らす効果も高いとされています。

ゲーム性・ICTで広がる教材の幅

さらに、ICT教材の導入により「自分の動きを客観視する」機会が増え、成長実感を持てる工夫がされています。

- 水中映像を見ながら改善点を分析

- 成果を“見える化”してモチベーション維持

- ゲーミフィケーション要素を取り入れた練習

こうした手法は、学びの楽しさと成長の実感を両立し、水泳が「好き」になるきっかけとなります。

このような実践事例から見えてくるのは、「水泳=苦手科目」というイメージを覆す、柔軟で魅力的な教育の姿です。

幼児期から始める水泳教育──生涯スポーツへの接続

“生き抜く力”は早期からの体験で定着する

野口智博氏は、水難事故の防止や水に対する恐怖心の克服には、幼児期からの水体験が極めて重要だと指摘します。

とくに3歳〜6歳の段階で、「浮く」「水に顔をつける」「水の中で遊ぶ」などの経験を積むことは、将来的に水泳への抵抗感を減らす効果があるとされています。

この「遊びベースの水慣れ体験」が、のちに学校水泳や災害時の自己防衛行動につながっていくのです。

幼児教育と学校教育の接続で“二重効果”を生む

野口氏は「幼児教育×学校教育」の連携を通じて、次のような効果が期待できると語ります。

- 幼児期の水慣れが、小学校での水泳不安を軽減

- 学校での水泳が“知識化”されることで行動に変換

- 両方を経験することで「身につく力」が定着

特に、自治体や保育園・幼稚園との連携によるカリキュラム構築は、今後の重要な施策の一つになると考えられています。

水泳を「教育」から「文化」へと育てていくために

生涯スポーツとしての水泳の可能性

野口氏は、水泳を「体育の単元」ではなく、「生涯にわたって使えるスキル」として位置づける視点が重要だと訴えます。

実際、欧米ではスイミングを生涯スポーツとして重視し、学校教育でも“浮く技術”や“水難回避”のスキルを優先的に教える国が増えています。

日本においても、学校教育を起点としながら、地域クラブや市民プール、ライフセービング団体などとの連携によって、継続的な水中活動の場を提供していくことが求められています。

教育の質としての“水泳”を、未来のあたりまえに

「水泳ができる」ではなく、「水中で慌てない」「浮いていられる」「助けを呼べる」──

これこそが、野口氏が提唱する“命を守る力”です。そしてその力は、子どもたちが将来どんな状況にあっても、自分の身を守り、周囲と協力して行動できる“生きる力”につながっていきます。

単なる技術習得ではなく、「教育の質」としての水泳。

それを社会全体でどう位置づけ、どう伝えていくかが、これからの日本の課題であると締めくくられていました。

まとめ

水泳は“命を守る教育”へ ─ 未来のあたりまえにするために

災害大国・日本において、水との関わりは一生続きます。

だからこそ、学校水泳は単なる「体育の授業」ではなく、「命を守るための教育」へと進化すべきタイミングに来ています。

野口智博氏の講演で印象的だったのは、「泳げないからこそ、教えられることがある」「楽しさの中に安全を学ばせることができる」という言葉です。

教育現場の制約があるなかでも、教員のスキルや施設の制約に頼らず、地域や民間との連携を活かすことで、子どもたちの“生き抜く力”は確実に育まれていきます。

『ルネサンス』の学校水泳支援 ─ 安全・安心な授業を実現するために

この実績を踏まえ、スイミングスクールで培った知識と経験を活かし、以下のような形で学校水泳の支援を行っています。

- 専属インストラクターの派遣による質の高い指導提供

- 安心・安全の施設環境(室内プールや更衣室など)

- 学校の実情に合わせたカリキュラム設計とレクチャー対応

- 学年別に応じた内容難易度の調整、座学+実践のハイブリッド型授業

学校現場の課題に寄り添いながら、「より安全で質の高い水泳授業」を実現します。

詳しくはこちらをご確認ください。