自助・共助・公助の役割とは? 防災・減災のために自治体ができること

日本には、地形や気象などの自然的条件によってさまざまな自然災害が発生しやすい特性があります。国の規模でさまざまな災害対策が進められているものの、広域的な大規模災害が発生した場合には、公的機関による活動の限界が懸念されます。

災害時の被害を最小限に抑えるには、自助・共助・公助の3つで取り組むことが必要です。このうち、公助を担う自治体では「防災における自分たちの役割は何か」「防災・減災のためのまちづくりはどのようにすればよいのか」など悩まれている方もいるのではないでしょうか。

この記事では、自助・共助・公助の役割を明確にしつつ、防災・減災のために自治体ができることについて解説します。

この記事に関連する『オススメ』お役立ち記事

お役立ち記事 | 自治体の防災アイデア。地域住民の自助・共助を促進する取り組みとは

お役立ち記事 |自治体に求められる防災対策とは

自助・共助・公助とは

災害が発生した際に被害を最小限に抑えるには、自助・共助・公助の3つの取り組みを強化することが重要です。3つの取り組みを連携させることで、災害への対応力を高められます。

自助:自分や家族の身を守る

自助とは、自分自身や家族の身の安全を守ることです。

ライフラインが停止した場合に備えて生活用品を備蓄したり、住まい・室内の防災対策を行ったりする必要があります。また、家族や親戚などとの連絡を取るための方法を取り決めておくことも重要です。

▼自助の取り組み例

- 家庭での飲食料やトイレットペーパー、常備薬などの備蓄

- 自宅の耐震化、耐火性の確保

- 家具の転倒・移動防止措置

- ガラスの飛散防止措置

- 災害用品の備蓄(簡易トイレやエアマット、水タンクなど)

- 災害時における安否確認の伝達手段確保

共助:地域コミュニティで助け合う

共助とは、地域住民がお互いに協力して助け合うことです。

自治体や町内会などが住民への防災啓発を行ったり、災害時の避難誘導や救助活動を行ったりします。

▼共助の取り組み例

- 自主防災活動

- 地域の防災訓練

- 高齢者・障がい者などの避難行動要支援者の避難支援

公助:公的機関による救助・援助を行う

公助とは、県・市町村・消防・警察・自衛隊などの公的機関による救助・援助のことです。

防災のために生活物資の備蓄や機材の整備を行ったり、災害時には救助活動と支援物資の提供を行ったりします。

▼公助の取り組み例

- 災害に強い都市基盤の強化

- 情報伝達機能の充実

- 避難所機能の充実

- 備蓄品の整備、マンホールトイレの整備

- 自助・共助への支援

災害時の“公助の限界”

防災・減災のために自治体ができること

大規模な災害が発生すると、公助の機能には限界があります。被害を最小限に抑えるには、自助・共助の取り組みを強化することが重要です。

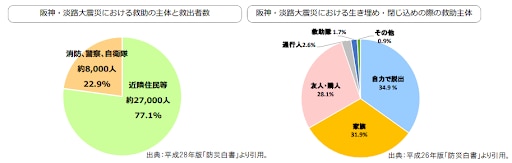

阪神・淡路大震災では、倒壊した家屋から救助された人の約8割が、近隣住民に救助されています。なかでも生き埋め・閉じ込めの際の救助については、約7割弱が家族を含む自助、約3割が隣人による共助となっています。

▼阪神・淡路大震災における救助の主体

画像引用元:内閣府『みんなでつくる地区防災計画 ~「自助」「共助」による地域の防災~』

しかし、『令和5年版 防災白書』によると「自然災害への対処などを家族や身近な人と話し合ったことがない」と回答した者が全体の36.9%となり、防災への取り組みを行えていない層が一定程度あることが分かります。

自治体には、防災・減災のための“平常時の公助”として、自助や共助を活性化させるための支援が求められます。

自治体に求められる防災対策については、こちらの記事をご確認ください。

出典:内閣府『令和5年版 防災白書』『みんなでつくる地区防災計画 ~「自助」「共助」による地域の防災~ 』

地域コミュニティを創出する防災拠点型複合庁舎

北海道小清水町では、公民連携で防災拠点型複合庁舎『ワタシノ』をオープンして、自治体職員や地域住民との多世代交流ができる場を提供しています。

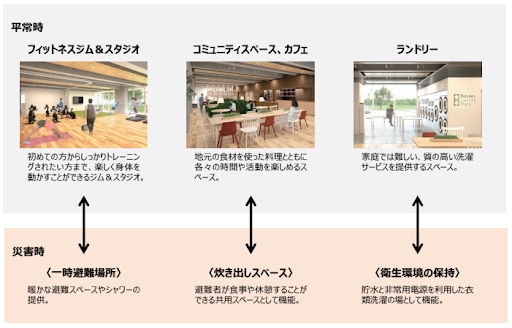

ワタシノでは、身の回りにあるモノやサービスを非常時にも役立てる“フェーズフリー”の考え方を導入していることが特徴です。

交流・健康施設の“にぎわいエリア”では、コミュニティスペースやカフェ、ランドリー、フィットネスジム&スタジオ、ボルダリングウォールを設置しています。これらの設備を備えた施設は、災害時の防災拠点としても機能します。

▼フェーズフリーの例

また、自助や共助の取り組みを促進させるには、日ごろから地域住民同士の関係性を築き、お互いに助け合う意識を醸成することが重要です。ワタシノが地域住民の交流の場となることで、自助や共助の促進につながると考えられます。

まとめ

この記事では、防災・減災のために自治体ができることについて、以下の内容を解説しました。

- 自助・共助・公助の役割

- 防災・減災のために自治体ができること

- 地域コミュニティを創出する防災拠点型複合庁舎

災害が発生した際に、被害を最小限に抑えるには、自助・共助・公助の3つの取り組みを強化することが重要です。ただし、大規模な災害が発生した場合は公助に限界があるため、自治体には自助・共助を促進するための取り組みが求められます。

『ルネサンス』では、多世代交流ができるまちづくりや、遊休施設を新たなコミュニティー拠点とする取り組みを通して、自治体における防災活動を支援いたします。

コミュニティを軸としたまちづくりのご提案については、こちらのページで詳しく紹介しています。併せてご確認ください。

なお、自助や共助を促進させる防災アイデアについては、こちらの記事で詳しく紹介しています。併せてご確認ください。