【セミナーレポート】健康経営度調査票、ただ埋めるだけになっていませんか?~戦略的活用で差をつける『次の一手』~

「今年の健康経営度調査票、何が変わり、どう対応すればいいのだろう…」

「KGIやKPIと言われても、具体的にどう設定すれば評価されるのか分からない…」

「毎年、調査票の提出だけで手一杯。もっと戦略的に活用したいのに…」

健康経営の推進に日々奮闘されているご担当者の皆様なら、一度はこんな悩みを抱えたことがあるのではないでしょうか。

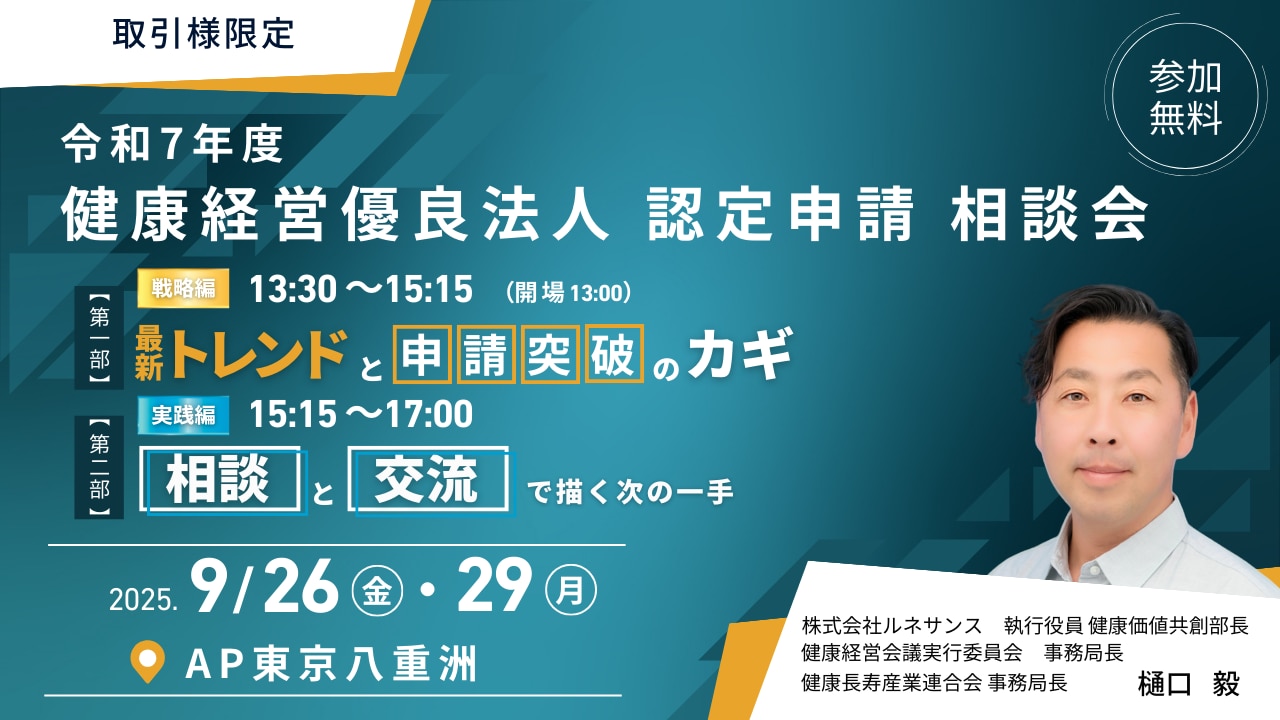

先日、株式会社ルネサンスが開催した「健康経営優良法人認定申請の相談会」には、まさにこうした課題意識を持つ多くの企業担当者の皆様がお集まりくださいました。

本記事では、その場で語られた内容を、まるでセミナーに参加しているかのような臨場感とともにお届けします。講師を務めたのは、経済産業省の健康経営推進検討会の委員も務める、株式会社ルネサンス 健康価値共創部の樋口毅。制度を作る側にも立つ彼だからこそ語れる「調査票改定の背景」や、申請を突破し、さらにその先を見据えるための「本質的な考え方」が満載です。

10月の提出期限を前に、ぜひ貴社の取り組みのヒントを見つけてください。

こんな方におすすめです

- 健康経営度調査票の記入に悩んでいる担当者の方

- 認定取得を目指しているが、何から手をつければいいか迷っている方

- 調査票の質問の意図がわからず、適切な回答に困っている方

- 経営層を巻き込んだ健康経営を実現したい方

- 形だけの健康経営から脱却し、本質的な取り組みを進めたい方

講師:樋口 毅

株式会社ルネサンス 執行役員 健康価値共創部長

健康経営会議実行委員会 事務局長/健康長寿産業連合会 事務局長/NPO法人健康経営研究会 理事/経済産業省 健康経営推進検討会 委員

皆さん、こんにちは。株式会社ルネサンスの樋口です。

先日、健康経営度調査票の提出を間近に控えた企業の皆様にお集まりいただき、「提出直前 相談セミナー」を開催しました。調査票の作成でお忙しい中、会場は満席。担当者の皆様の熱気と真剣な眼差しに、私自身も身が引き締まる思いでした。

「せっかくお越しいただいたからには、新しい学びや気づき、そして参加者同士のつながりを得て帰っていただきたい」

そんな想いでマイクを握りました。このレポートでは、当日のセミナーの熱量をそのままに、まるで皆さんがその場にいるような臨場感でお届けします。調査票と格闘中のあなたにとって、突破口となるヒントがきっと見つかるはずです。

第一部:戦略編〜調査票の「なぜ?」を解き明かし、次の一手を見出す〜

さあ、第一部の戦略編のスタートです。今回の調査票、特に大規模法人の皆様は、大幅な変更に戸惑われたのではないでしょうか。

「なぜ、こんな質問が追加されたんだろう?」

「この項目、一体何を書けばいいんだ…?」

その疑問の背景を理解することが、認定突破、そして真の健康経営への第一歩です。

あなたの会社の戦略は「自社の言葉」で語られていますか?

私がコンサルティングの現場で繰り返しお伝えしていることがあります。それは「戦略と戦術を分けて考えましょう」ということです。

- 戦略:なぜ取り組むのか、何を目指すのかを決めること

- 戦術:何を、どのように実行するのかを決めること

多くの企業様から「何をしたらいいですか?」とご相談をいただきます。これは「戦術」の話です。もちろん成功事例を参考にすることも大切ですが、その前にあるべき「戦略」、つまり「なぜ、自社がそれに取り組むのか」という部分は、百社あれば百通りの物語があってしかるべきなんです。

ところが、多くの健康経営戦略マップで目にするKGI(重要目標達成指標)は、判で押したようにこの3つです。

- プレゼンティーズム

- アブセンティーズム

- ワークエンゲージメント

皆さんの会社でも、これらの指標を掲げていませんか?

では、お伺いします。「なぜ、あなたの会社でプレゼンティーズムの改善が必要なのですか?」「なぜ、ワークエンゲージメントを高めたいのですか?」この問いに、自社の言葉で、説得力を持って答えられるでしょうか。

実は、多くの企業がこの「なぜ」を語れないまま、他社と同じ指標を掲げてしまっています。これが「健康経営ウォッシュ」――つまり、従業員不在の見せかけの健康経営につながる危険な兆候なのです。

2025年度調査票の核心!「KGI」が問う戦略シナリオの一貫性

今年の調査票で最も重要な変更点、それは「KGIの定義」が明確に問われるようになったことです。これは単なる指標設定の話ではありません。以下の設問が、一本のブレない戦略シナリオでつながっているかが問われているのです。

- Q17:健康経営の方針・目標と、その達成度を測るKGIは何か?

- Q33:KGIを達成するための具体的なKPI(重要業績評価指標)は何か?

- Q73:設定したKGIを、どのように効果検証しているか?

- Q71:具体的な施策は、KGI達成にどう貢献したのか?

この4つの問いを並べたとき、そこに一貫した物語はありますか?

例えば、KGIで「ワークエンゲージメント向上」を掲げているのに、Q71の施策効果検証で「禁煙活動がうまくいきました」と書いてしまう。これでは、戦略と施策がバラバラですよね。評価者は「この会社は本気でエンゲージメントを高めたいのではなく、ただ書けそうな成果を書いただけだな」と見抜いてしまいます。

大切なのは、「できたこと」をアピールするのではなく、「目指す姿(KGI)のために何をして、どう改善したのか」というプロセスを語ることです。できていないことがあってもいいんです。むしろ、できていない課題にどう向き合い、投資し、改善しようとしているのか。その物語こそが、投資家や未来の仲間たちの心を動かすのです。

「多様な働き方」への対応が、企業の未来を左右する

もう一つの大きなトレンドは、「就業者の質的変化」を踏まえた項目の追加です。

- 育児・介護と仕事の両立支援(ワーキングケアラー)

- 女性の健康(プレコンセプションケア)

- 高年齢従業員の健康確保

- 個人事業主などとのパートナーシップ

なぜ、これらの項目が追加されたのか。それは、日本の社会が人口減少という大きな課題に直面しているからです。多様な人材が、それぞれのライフステージや健康課題を抱えながらも活躍し続けられる環境を整えなければ、企業の存続そのものが危うくなります。調査票は、その未来への備えを私たちに問いかけているのです。

特に「ワーキングケアラーの実態把握」などは、多くの企業がまだ手をつけられていない領域かもしれません。しかし、2025年は団塊の世代がすべて75歳以上になる年。介護離職は、もはや他人事ではありません。調査票は、来るべき未来への警鐘であり、準備を促すガイドブックでもあるのです。

第二部:実践編〜現場のリアルな悩みをぶつけ合う質疑応答〜

休憩を挟み、いよいよ第二部へ。

ここからは、参加者の皆さんから寄せられたリアルな質問に、私がお答えしていく時間です。会場のあちこちのテーブルから、本音の議論が聞こえてきます。その中から、特に多くの企業で共通していた悩みと、私からの回答の要旨をご紹介します。

Q. 健康施策に興味を示さない、いわゆる「岩盤層」にどうアプローチすれば?(中小規模法人様より)

これは永遠の課題ですよね。私からの答えは2つです。

1. 「参加しない理由」を徹底的に聞く

参加率を上げるには、まず参加しなかった人の声を聞くことです。「なぜ参加しないのか?」を個別にヒアリングすると、「スマホの容量がない」「そもそも知らなかった」といった、施策内容以前の物理的な問題が見えてくることもあります。まずは、動く可能性のある「浮動層」の声を丁寧に拾い上げましょう。

2. 経営者の「覚悟」と個人の「ライフイベント」に訴える

本当に動かない岩盤層に対しては、トップダウンの強いメッセージが必要です。「わが社は、社員の健康を本気で考える。だから、これは"やらなくてはならない"ことだ」という経営者の覚悟が問われます。同時に、個人の心に響くアプローチも有効です。「お孫さんが生まれたからタバコをやめた」というような、社内の誰かの実体験(ライフイベント)を物語として共有することで、「自分ごと」として捉えてもらうきっかけを作るのです。

Q. 経営層をどう巻き込めばいいですか?なかなか関心を持ってもらえません。(大規模法人様より)

これも多くの担当者が抱える悩みですね。著名な投資家の方がおっしゃっていましたが、日本の経営者は「きれいごと」だけでは動きません。効果的なのは、「社長、やばいですよ」という一言から始めることです。

つまり、良い話ではなく、客観的なデータに基づいた「ネガティブな情報」を提示するのです。

「同業他社と比較して、我が社のこの健康指標はこれだけ低い」

「このままでは、〇年後に介護離職者が〇人発生するリスクがあります」

といったファクトを突きつけることで、経営者に「これは他人事ではない」と危機感を持ってもらう。そこから初めて、課題解決に向けた真摯な対話が生まれるのです。

Q. 「人事に健康情報を知られたくない」という社員が多く、施策への参加が進みません。(金融関連企業様より)

非常にセンシティブな問題です。まず大前提として、スタンスを「管理」から「支援」へと切り替える必要があります。会社が社員の健康を「管理」しようとすれば、社員は評価への影響を恐れて心を閉ざしてしまいます。

大切なのは、あくまで「私たちはあなたの健康を支援したい」というメッセージを伝え、豊富な選択肢を用意することです。さまざまなプログラムを用意し、社員が自主的に手を挙げて参加できる仕組みを作る。そして、取得した情報の利用目的を明確に伝え、絶対に目的外利用はしないという信頼関係を築くことが不可欠です。

Q. 運動習慣の率が、どうしても伸び悩んでいます。(複数企業様より)

「明日から1万歩、歩きましょう!」と言われても、なかなか続きませんよね。重要なのは、その人の「インサイト(動機)」を見つけることです。

例えば、「肩こりや腰痛がひどい」という悩みを持つ人には、メタボ改善よりも「1時間バランスボールに座るだけで、肩こりが楽になりますよ」と伝えた方が響くかもしれません。まずは、本人が抱える身近な不調や不満の解決をフックにすること。

そしてもう一つは「環境」です。ラジオ体操を就業時間外にやっていませんか?会社が本気で推奨するなら、就業時間内に「みんなでやる時間」を確保することも、立派な環境投資です。

最後に〜調査票は、未来への羅針盤だ〜

あっという間の3時間。セミナーの最後、私は皆さんにこうお伝えしました。

「健康経営度調査票は、評価されるために提出するものではありません。これは、自社の現在地を確認し、未来のありたい姿を描くための"羅針盤"です」

今回、特に強調された「戦略シナリオ」の4つの設問(Q17, Q33, Q73, Q71)。この4つに書いたことは、そのままあなたの会社の社長が、株主や社員、未来の仲間に向かって語るプレゼンテーションになるはずです。そのつもりで、魂を込めて書いてみてください。

認定が取れました、という結果報告だけのプレスリリースでは、誰の心も動きません。「私たちは、こんな未来を目指して、今こんな課題に真摯に向き合っています」という物語こそが、人を惹きつけ、会社を強くするのです。

10月の提出期限まで、あとわずか。このレポートが、皆さんの「次の一手」のヒントになれば、これほど嬉しいことはありません。

さらに詳しい情報は、セミナー資料をダウンロード!

今回のセミナーで使用した詳細資料には、調査票の設問ごとの解説や記入のポイント、実際の企業事例などを掲載しています。調査票作成の強力な味方として、ぜひご活用ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

また次回のセミナーでお会いできることを楽しみにしています!