部活動の地域移行(地域展開)とは?背景と自治体が取り組むべき実践例を解説

学校での部活動は、スポーツや文化芸術活動を通じて子どもたちの健やかな成長に寄与する重要な活動といえます。

これまで教員が主体となって学校単位で行われてきた部活動は、自治体や各種団体と連携して地域単位のクラブ活動として移行することが進められています。

自治体の学校教育課に関わる担当者のなかには、「部活動の地域移行はなぜ推進されているのか」「自治体でどのような取り組みが求められるのか」と気になる方もいるのではないでしょうか。

この記事では、部活動の地域移行が求められる背景や目指すこと、自治体が実施する取り組みについて解説します。

- お役立ち資料 | 部活動の体づくり指導のご案内

-

部活動支援サービスのご案内 |持続可能な部活動の実現をプロの手でサポート

目次[非表示]

学校教育の新しいカタチをつくる“部活動の地域移行(地域展開)”とは

部活動の地域移行とは、中高学校が主体的に行ってきた部活動の指導を地域の団体やクラブに移行することです。スポーツや文化芸術活動に親しむ機会を将来にわたって確保するために、「地域の子どもたちを地域で育てる」という新しい考え方に基づいて部活動の変革が進められています。

スポーツ庁・文化庁が2022年12月に改訂した『学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン』において、部活動の地域移行に関する方針が示されました。

2023年以降、公立中学校における休日の運動部活動から段階的に地域移行が進められています。今後は公立高校や私立学校についても地域の実情に応じて早期に移行することが目標とされています。

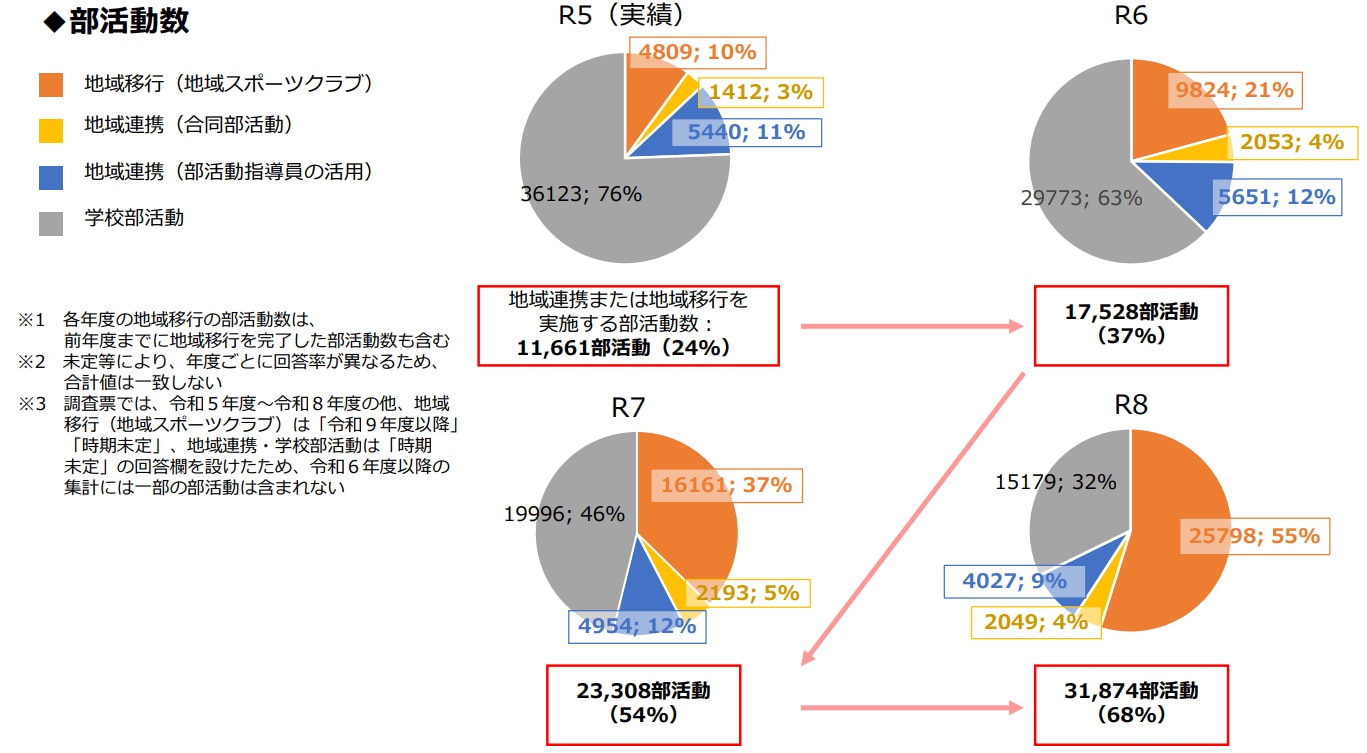

文部科学省の『学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドラインに係るフォローアップ調査結果(速報値)』(以下、調査)によると、2023年度以降、部活動の地域連携・移行に取り組む自治体は増加しています。

▼休日の運動部活動における地域移行状況

画像引用元:文部科学省『学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドラインに係るフォローアップ調査結果(速報値)』

2025年までには54%、2026年までには68%の自治体が部活動の地域連携・移行を予定しています。

出典:スポーツ庁・文化庁『学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン』/文部科学省『学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドラインに係るフォローアップ調査結果(速報値)』

部活動の地域移行(地域展開)が求められる背景

部活動の地域移行(地域展開)が求められる背景には、生徒数の減少による部活動の縮小や教員の業務負担増加などが挙げられます。

生徒数の減少による部活動の縮小

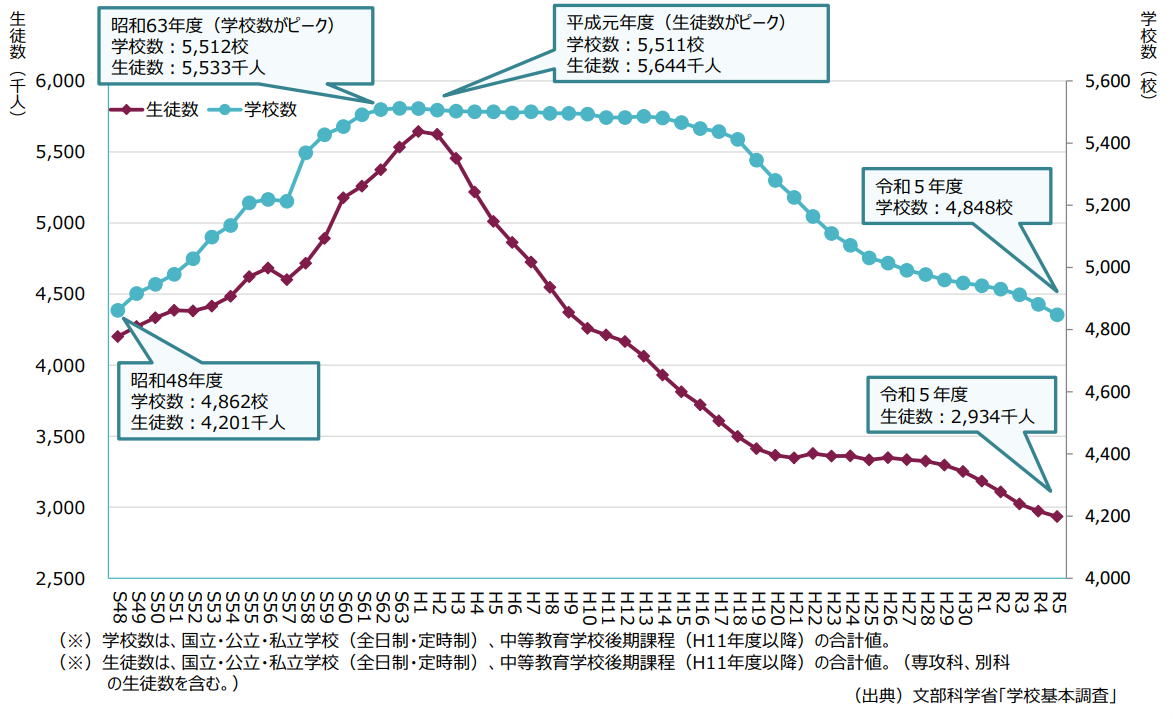

深刻な少子化が進行する日本では、中高学校の生徒数が減少していることによって学校での部活動が縮小しつつあります。

高校の生徒数は、1989年度(平成元年)で最多となる約560万人に達していましたが、2023年度(令和5年)は約290万人まで減少しています。

▼高等学校(全日制・定時制)における生徒数・学校数の推移

画像引用元:文部科学省『高等学校教育の現状』

また、2024年度(令和6年)における中学校の生徒数は約314万人と過去最小を記録しており、1986度年(昭和61年)の約611万人に対してほぼ半数まで減少している状況です。

このような生徒数の減少によって、野球やバスケットボールなどの団体競技のチーム編成が難しくなり、子どもが選択できる部活動の種類が少なくなっている学校も少なくありません。

子どもが行いたい部活動を選択できるようにするとともに、将来にわたって持続可能な運営につなげるには、学校にすべてを任せるのではなく地域で一体的に行うことが必要といえます。

出典:文部科学省『高等学校教育の現状』『令和6年度学校基本調査(確定値)について公表します。』『1.学校を取り巻く状況』/スポーツ庁『運動部活動の地域移行について』

教員に対する業務負担の増加

これまで部活動は、学校教育の一環として教員の献身的な勤務によって運営を支えられてきました。しかし、放課後・休日での対応が必要になったり、経験のない分野での指導を行ったりすることは、教員にとって大きな業務負担を招く原因となっています。

学校の働き方改革を促進するには、地域移行を実施して部活動の運営を地域人材が担うようにすることが求められます。また、専門分野の外部指導者を有効活用することは、指導の質を向上させるメリットも期待できます。

「地域移行」から「地域展開」へ。

これまで部活動改革の文脈で用いられてきた「地域移行」という言葉。これが、最新の最終とりまとめにおいて「地域展開」へと変更されました。単なる言葉の置き換えにとどまらない、この名称変更に込められた理念と、その背景にある部活動改革の主目的について見ていきましょう。

「移行」から「展開」へ、言葉が示す大きな違い

まずは、「地域移行」と「地域展開」が持つニュアンスの違いを明確にしてみましょう。

「地域移行」:学校から地域へ「移す」という、どこか一方的で、活動の主体が変わるような印象を与えがちでした。

「地域展開」:地域全体で生徒の活動を「支え、広げる」という、より包括的で積極的な連携、そして共創を促す考え方を示しています。

この変更は、部活動改革の根幹にある理念をより正確に表現するためのものです。改革の最大の目的は、少子化が進む中でも、生徒が将来にわたってスポーツ・文化芸術活動に継続的に親しめる機会を確保することにあります。これにより、生徒一人ひとりの多様なニーズに合った活動機会の充実を目指します。

この目的を達成するためには、これまで学校単位で行われてきた活動を、学校だけでなく、家庭、そして地域全体が一体となって支え、生徒一人ひとりの豊かで幅広い活動機会を保障していくことが不可欠です。

出典:『「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」最終とりまとめ(ポイント)』

部活動の地域移行(地域展開)によって目指すこと

自治体が部活動の地域移行を推進することは、部活動の新たな価値創出や活力ある地域社会の実現につながります。

▼部活動の地域移行によって目指すこと

- 持続可能なスポーツ環境を一体的に整備して、子どもの体験格差を解消する

- 学校の働き方改革を推進して学校教育の質を向上させる

- 地域クラブ活動として学校部活動を取り込み、活力と絆のある社会を創る

地域でのクラブ活動を行うことにより、子どもたちの多様な体験機会を確保できるほか、校区・世代を超えた交流を通じた新たな学びが促進されます。

また、生徒数の減少によって実施できなかったスポーツや文化芸術活動を親しめる場所をつくることは、学校教育としての部活動の意義を将来につないでいく役割も期待されています。

部活動の地域移行のメリット

部活動の地域移行(地域展開) には児童生徒・教員・地域それぞれにとって多くのメリットが期待されています。ここでは具体的なメリットを整理してご紹介します。

児童生徒の活動の選択肢が広がる

例えば、少子化に伴う生徒数の減少により、チームスポーツでは人数が足りずに希望していた部活動に参加できないケースもあります。そのような場合、地域移行によって、複数校の生徒が地域クラブで集まって活動する機会が生まれ、継続的に取り組める環境が整います。

また、自治体やNPOが主導することで、学校では実施できなかったダンス・ eスポーツ・音楽バンドなどの多様な活動種目に取り組める可能性もあります。

専門性の高い指導を受けやすくなる

文部科学省の「教員勤務実態調査(令和4年度)」によると、自分が担当する部活動について「指導可能な知識や技術を十分に備えている」と回答した教員は約14.9%にとどまっています。多くの教員が経験のない競技・活動の指導にあたっているのが現状です。一方、地域クラブでは競技団体やスポーツクラブの専門指導者、公募によって集められた有資格者などが関わることが多く、専門的なトレーニングや表現技法を学ぶことができます。生徒の技術向上や意欲の持続にもつながることが期待されます。

参考:文部科学省 初等中等教育局 『教員勤務実態調査(令和4年度)の集計(速報値について)』

教員の負担軽減と働き方改革の推進に繋がる

部活動指導は教員の長時間勤務の主要因とされており、文部科学省では教員の約8割が顧問を務め、うち8割が週4日以上の活動に従事しています。地域移行によって放課後や休日の指導を地域に担ってもらうことで、教員のワークライフバランス改善、授業準備・児童対応に集中できる環境整備が 期待されます。

参考:文部科学省 初等中等教育局 『教員勤務実態調査(令和4年度)の集計(速報値について)』

地域とのつながりが生まれ、持続可能な活動が可能になる

地域移行(地域展開) は、「地域で子どもを育てる社会づくり」にも寄与します。地域の大人たちが子どもたちの活動に関与することで、地域の結びつきが強まり、防犯・教育・福祉など多方面での連携が進む可能性もあります。

自治体が部活動の地域移行(地域展開)を推進する取り組み

自治体には、地域の実情を踏まえたうえで、学校やスポーツ団体などと協力しながら部活動を連携・協働によって運営できる体制を整備することが求められます。

①スポーツクラブや団体との連携

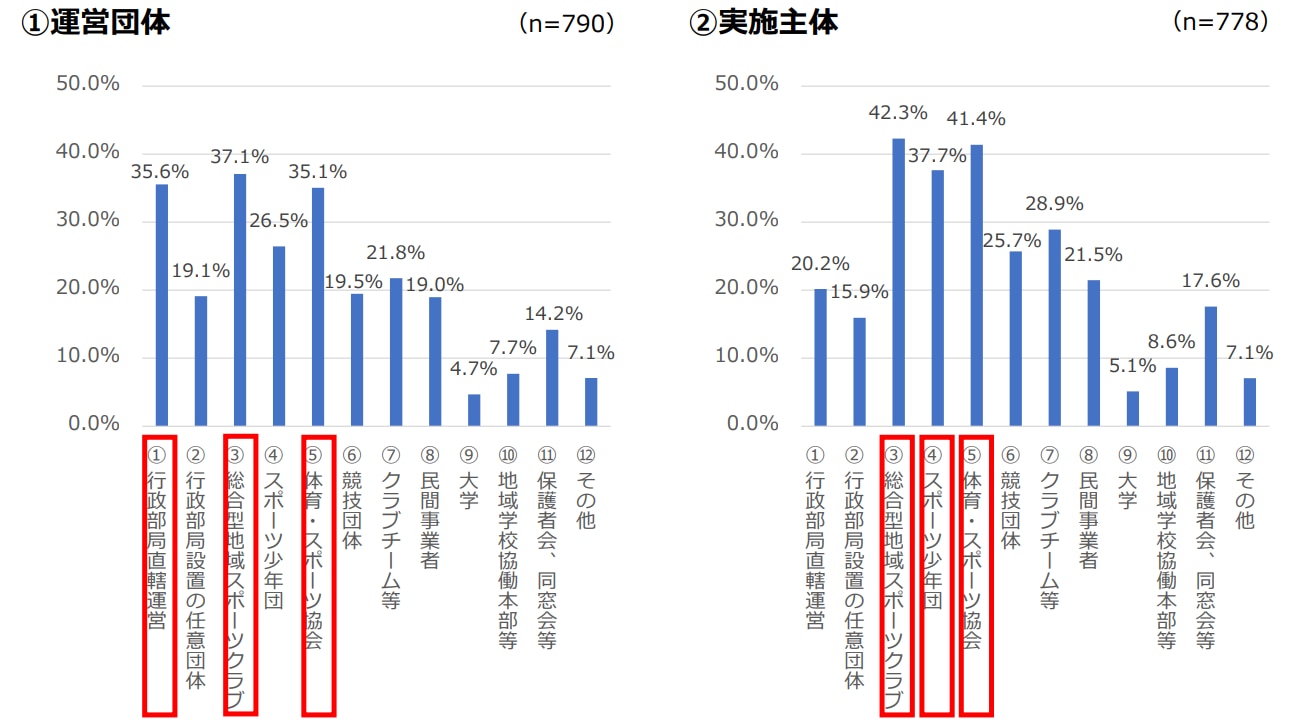

部活動の地域移行を推進するには、地域の各種スポーツクラブや団体、民間事業者などと連携してクラブ活動を運営できる体制を構築する必要があります。自治体と連携する運営団体や実施主体には、以下が想定されます。

「ブカツ・サポート・コンソーシアム」に4社が参画!各社の有する多種多様なリソースを活用し、部活動の地域連携・地域展開の課題を解決

▼地域部活動の運営団体や実施主体

- 総合型地域スポーツクラブ

- 体育・スポーツ協会

- 競技団体

- 文化芸術団体

- スポーツ少年団

- クラブチーム

- 民間事業者

- フィットネスジム

- 大学

- 保護者会 など

文部科学省の調査によると、部活動(運動部)の運営団体・実施主体として“総合型地域スポーツクラブ”と回答した自治体がもっとも多くなっています。

▼運営団体・実施主体の形態(2024年の状況・予定)

画像引用元:文部科学省『学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドラインに係るフォローアップ調査結果(速報値)』

自治体には、地域の部活動を担う各団体と定期的・恒常的な情報共有と連絡調整を行い、円滑な運営を支える役割も求められます。

出典:『学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドラインに係るフォローアップ調査結果(速報値)』

②指導者を育成・確保する仕組みづくり

スポーツや芸術文化活動の指導者となる人材を確保する仕組みづくりが必要です。

学校で行ってきた部活動の役割を地域で担うには、技術的な指導に加えて、学校教育としての意義を理解した指導者を確保することが欠かせません。

自治体には指導者となり得る人材を発掘して学校や地域クラブ活動の運営団体とのマッチングを促したり、指導者の育成を行ったりする取り組みが求められます。

▼指導者の育成・確保に関する自治体の取り組み例

- 人材バンクを整備して、クラブや団体、民間事業者などに登録依頼を行う

- 体育・スポーツ協会や民間事業者と連携して指導者育成研修を実施する

- 部活動指導員や外部指導員の学校に招いて指導を行う など

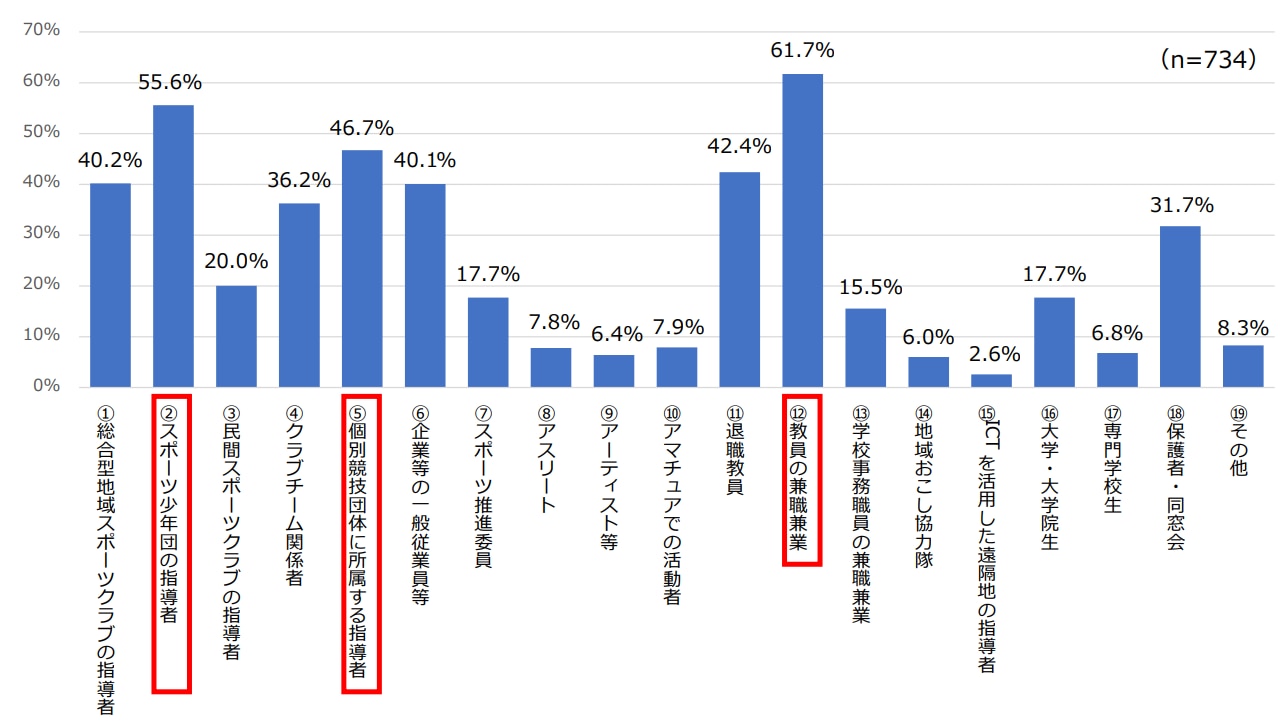

文部科学省の調査では、地域部活動の指導者として、教員のほかに“スポーツ少年団の指導者”や“個別競技団体に所属する指導者”が多く挙げられています。

▼地域スポーツクラブ活動における指導者の属性

画像引用元:文部科学省『学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドラインに係るフォローアップ調査結果(速報値)』

出典:『学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドラインに係るフォローアップ調査結果(速報値)』

③学校・外部施設の活用

部活動の地域移行を実現するにあたって、公共のスポーツ・文化施設だけでは運営拠点が足りない地域もあると想定されます。

地域での運営拠点が不足する場合には、学校や地域団体、民間事業者が有する施設を有効活用できる仕組みを整備することが必要です。

▼活動拠点に関する自治体の取り組み例

- 地域の学校と連携して体育施設を合同部活動の拠点にする

- 小学校や特別支援学校、廃校施設を地域クラブ活動の拠点に活用する

- 民間事業者と連携してスポーツ施設やジムなどを利用する など

ルネサンスの部活動づくり指導

40年以上にわたり運動指導と人材育成に取り組んできた株式会社ルネサンスでは、その専門性を活かし、学校・自治体向けの部活動支援事業を展開。現場ニーズに即した、安全かつ実践的な支援を行っています。

専門スタッフによる安心・安全な指導体制

筋トレ・水泳などの運動指導に加え、栄養指導やメンタルサポートも可能。すべての指導員が「BLS(一次救命処置)」研修を受講しており、熱中症やケガへの迅速な対応も想定した安全性重視の体制を整えています。

全部活動を対象にした汎用的な体づくり支援

運動部・文化部問わず、全生徒を対象とした体づくり支援が可能です。生徒を一堂に集めた合同指導や、教員向けの運動研修、生徒一人ひとりのトレーニング計画の作成支援など、ニーズに応じた柔軟な支援を実施しています。

地域や学校に応じた柔軟な導入モデル

ルネサンスでは、地域の状況や財源に応じて以下のような導入パターンに対応しています。

導入パターン | 特徴 |

学校主導型 | 放課後に地域の子ども向けスクールを開校。支援費用は無償。 |

自治体主導型 | 自治体が予算を確保して支援。 |

自治体 × 学校協同型 | 自治体と学校が費用を分担。 |

企業CSR型・寄付型 | 民間や個人の寄付によって支援費用をカバー。 |

保護者負担型 | 保護者が指導費用を一部負担。 |

それぞれの立場に配慮した柔軟なモデルにより、地域全体で部活動を支える仕組みをつくっています。 >>詳細はこちら

まとめ

この記事では、部活動の地域移行について以下の内容を解説しました。

- 部活動の地域移行(地域展開)とは何か

- 部活動の地域移行(地域展開) が求められる背景

- 部活動の地域移行(地域展開) によって目指すこと

- 自治体が部活動の地域移行(地域展開) を推進する取り組み

- ルネサンスの部活動づくり指導

学校の部活動は、学校教育の一環として重要な役割を持つ一方、少子化による生徒数の減少や教員による業務負担の増加などから運営上の課題が顕在化しています。

持続可能な部活動の運営体制を整備するには、スポーツ・文化芸術団体や民間事業者と連携して多様なクラブ活動を地域で行えるようにすることが重要です。

『ルネサンス』では、中高生の部活動のパフォーマンス向上に役立つ講師の派遣やオンラインを活用した運動指導、指導者向けの基礎体力指導研修などの提供を行っています。地域移行に伴って指導員の育成・確保に課題がある方にもご活用いただけます。

詳しくは、こちらの資料をご確認ください。